○岩国地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合火災予防条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

|

| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||||

根拠条文 | 標識類の種類 |

| 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |||

|

|

| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||

燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 |

| である旨の標識 | |||||||

|

|

| |||||||

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||||

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||||

「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||||

|

|

| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||

危険物 指定可燃物 |

| を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||||||

|

|

| |||||||

|

|

| 30以上 | 60以上 | (※注) | ||||

危険物 指定可燃物 |

| の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||||

|

|

| |||||||

定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||||

満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | |||||

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

(防火対象物の点検基準)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

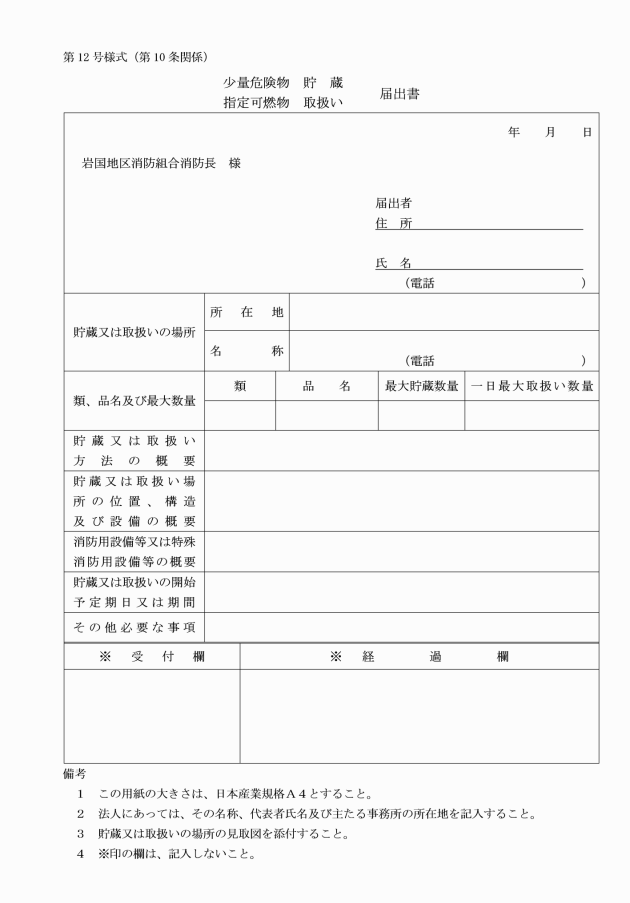

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第3条 条例第23条第1項の規定による消防長が指定する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

イ 公会堂並びに集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(床面積の合計が1,500平方メートル以上であるもの)の売場又は展示部分

エ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所は、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(前号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(3) 防火対象物の部分を本来の用途以外に使用する場合は、当該部分の適用は、使用する用途による。

(喫煙等禁止指定の一部解除)

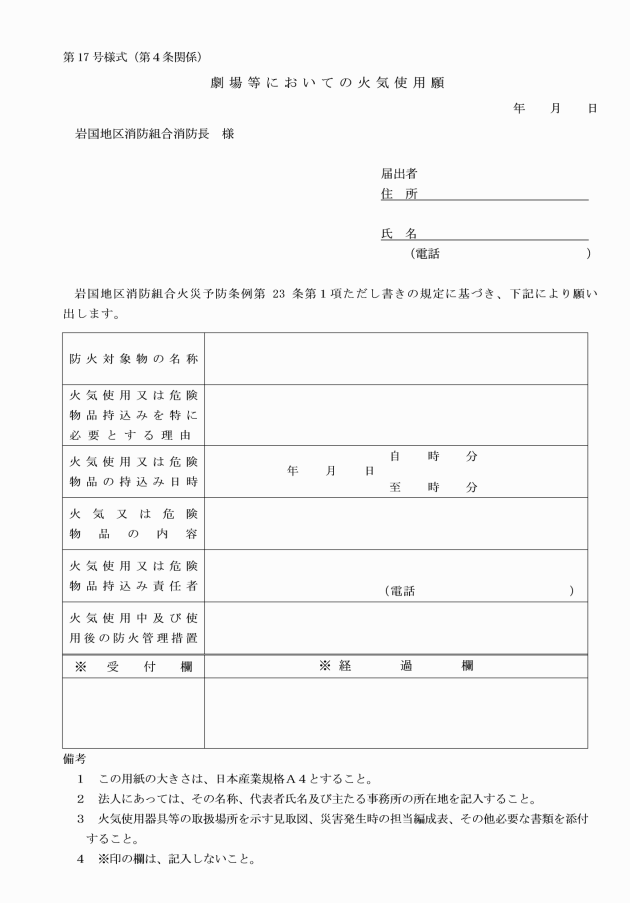

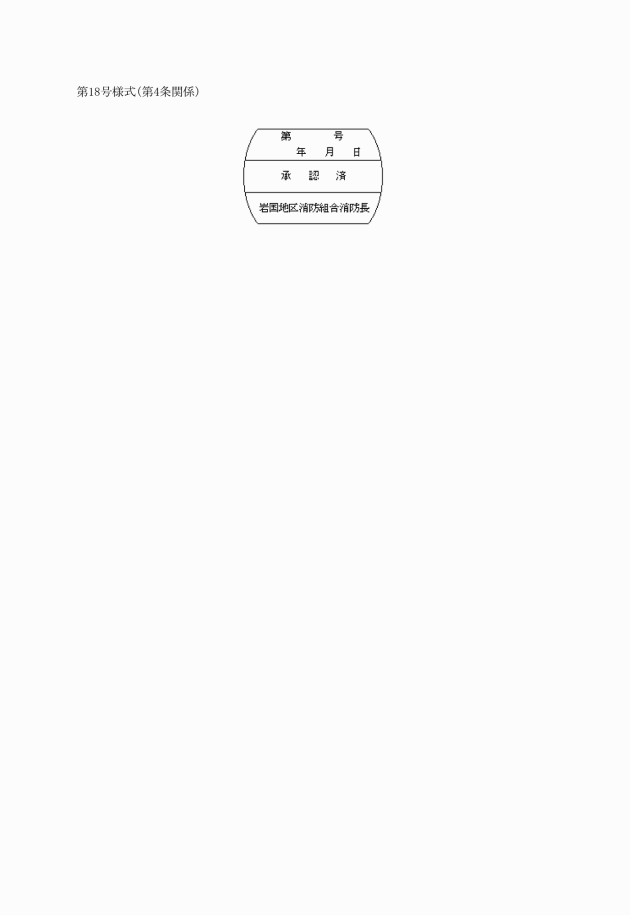

第4条 条例第23条第1項ただし書の規定に基づく承認を受けようとする者は、その開催日の5日前までに劇場等においての火気使用願(第17号様式)を提出しなければならない。

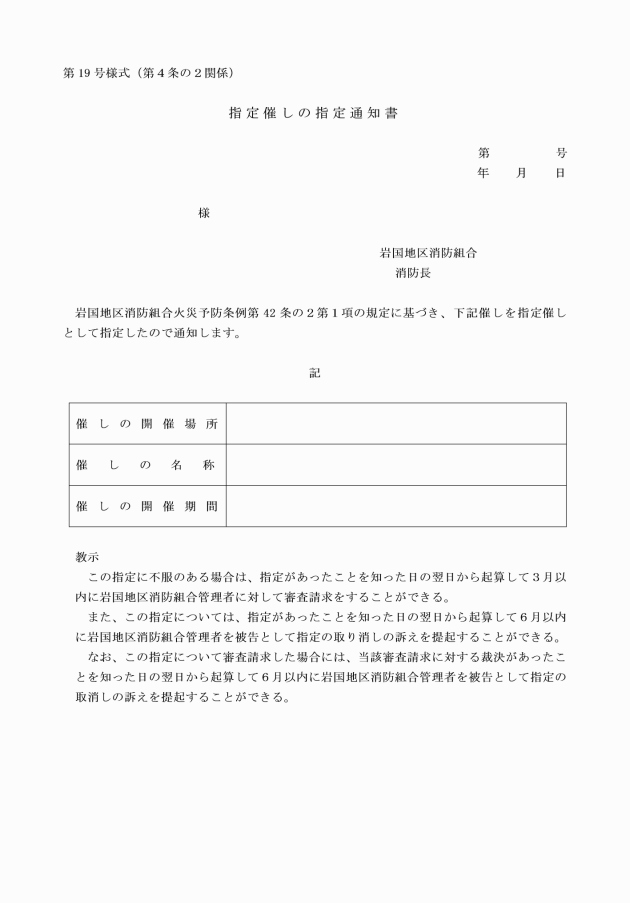

(指定催しの指定)

第4条の2 条例第42条の2第1項の規定による消防長が別に定める要件については次のとおりとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定をしたときは、指定催しの指定通知書(第19号様式)により通知するものとする。

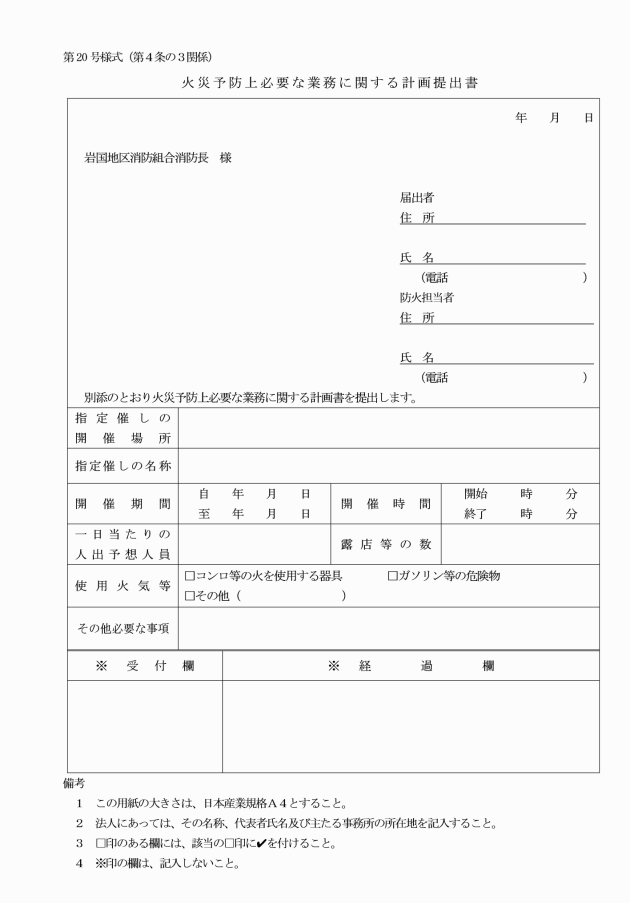

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第4条の3 条例第42条の3第1項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第20号様式)によるものとし、提出部数は1部とする。

2 条例第42条の3第2項の規定による消防長が定める日とは、指定催しを開催する日の5日前とする。

(火気を使用する設備等の届出)

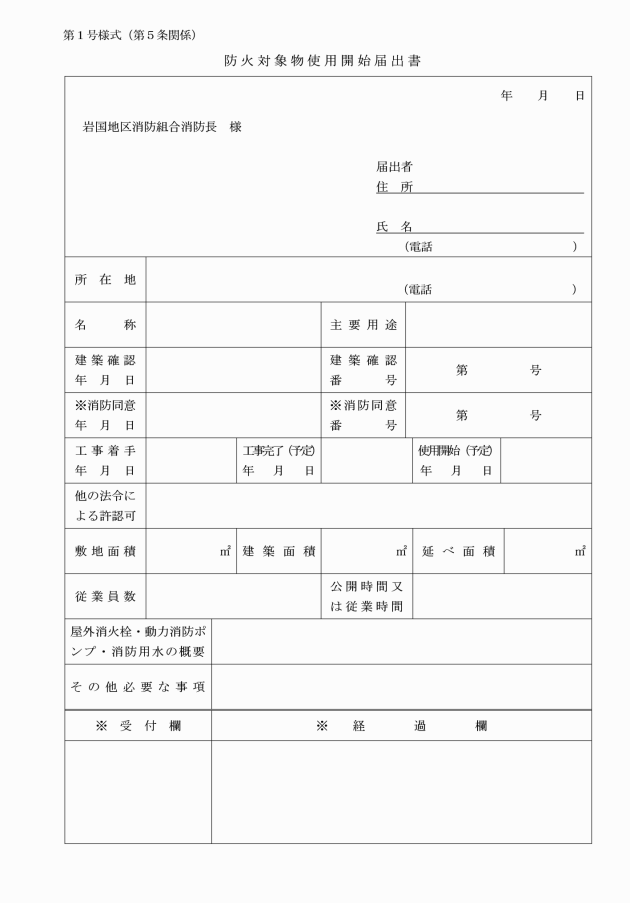

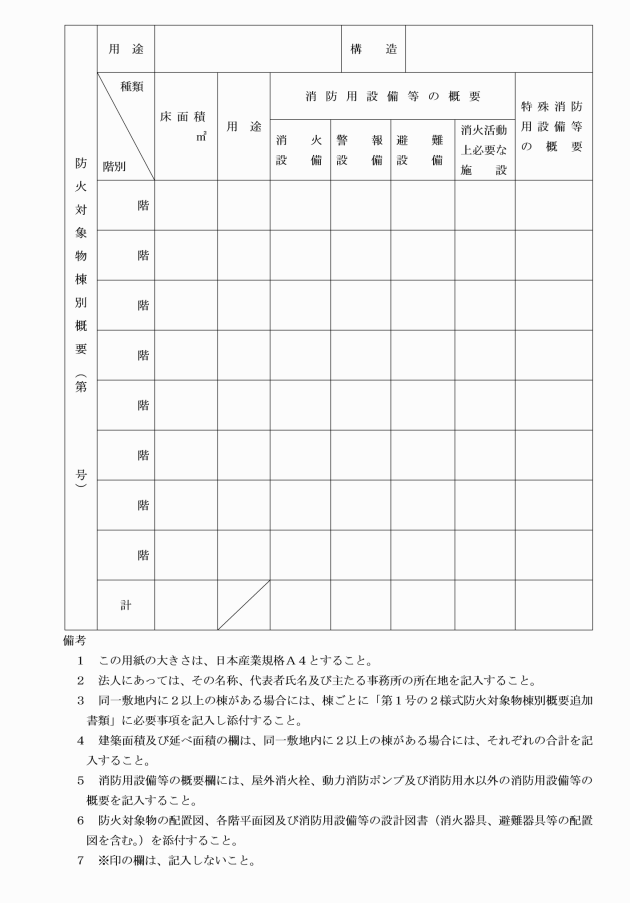

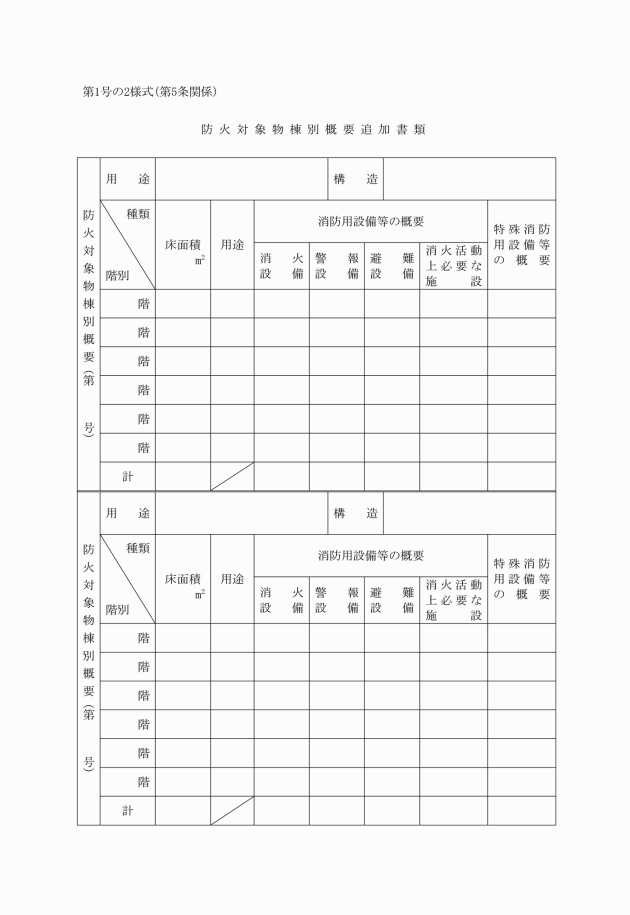

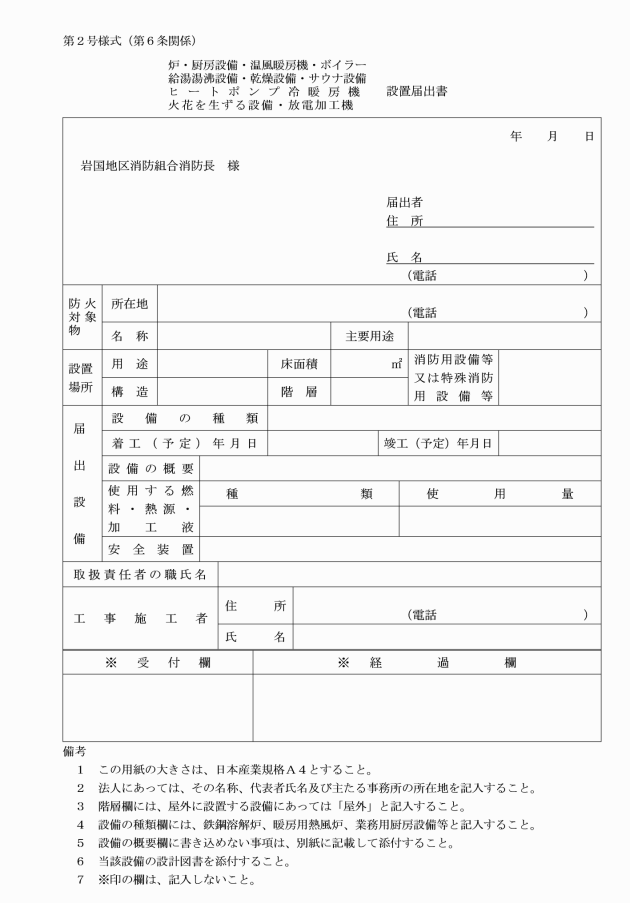

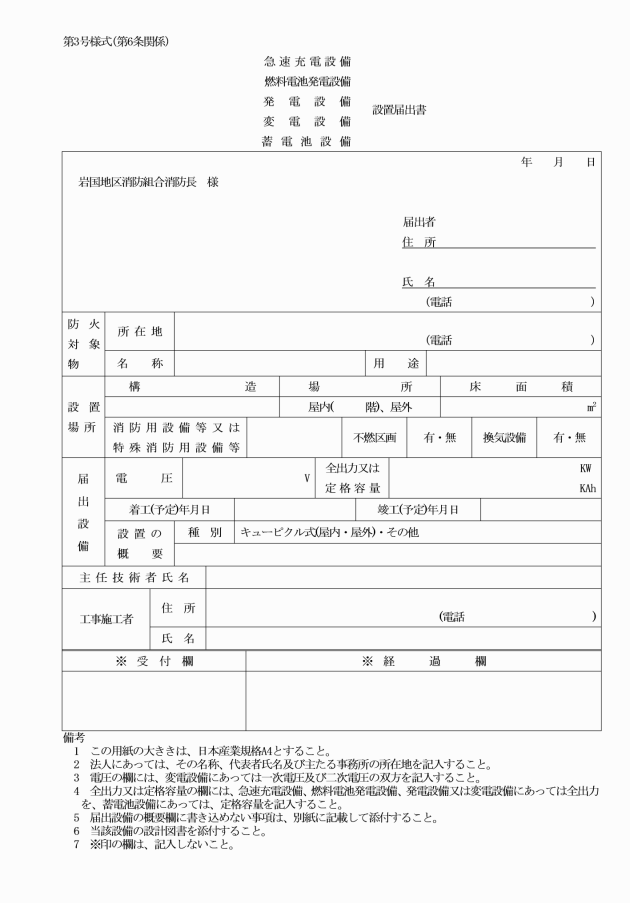

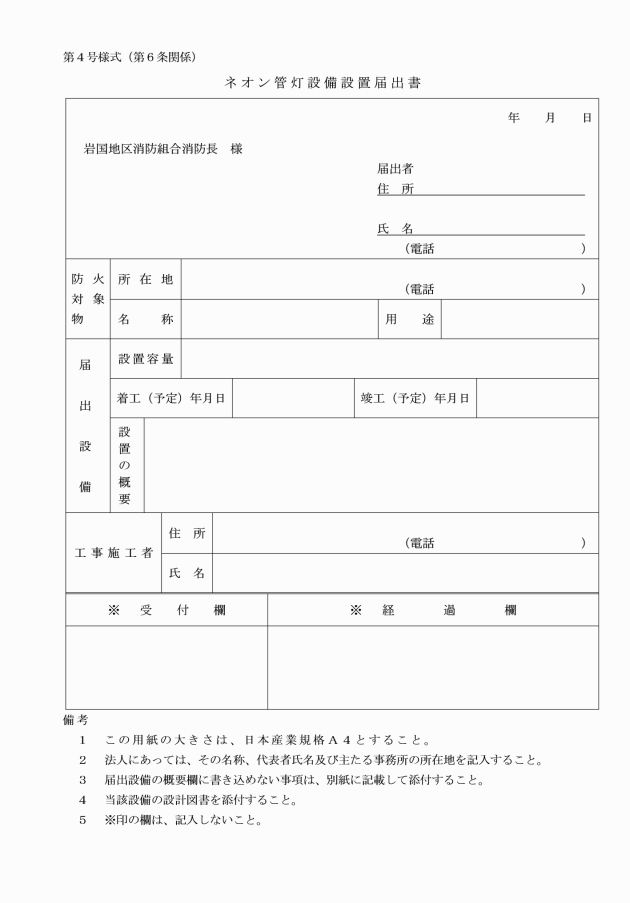

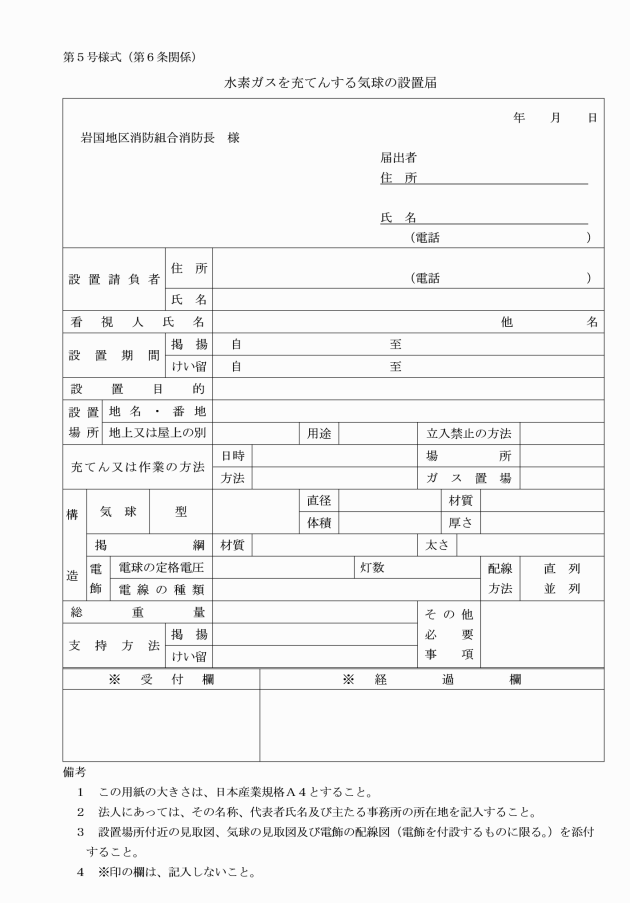

第6条 条例第44条の規定による火気を使用する設備等の届出書及び提出部数は、次に定めるところによるものとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機設置届出書(第2号様式)1部

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備設置届出書(第3号様式)1部

(3) ネオン管灯設備設置届出書(第4号様式)1部

(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届(第5号様式)1部

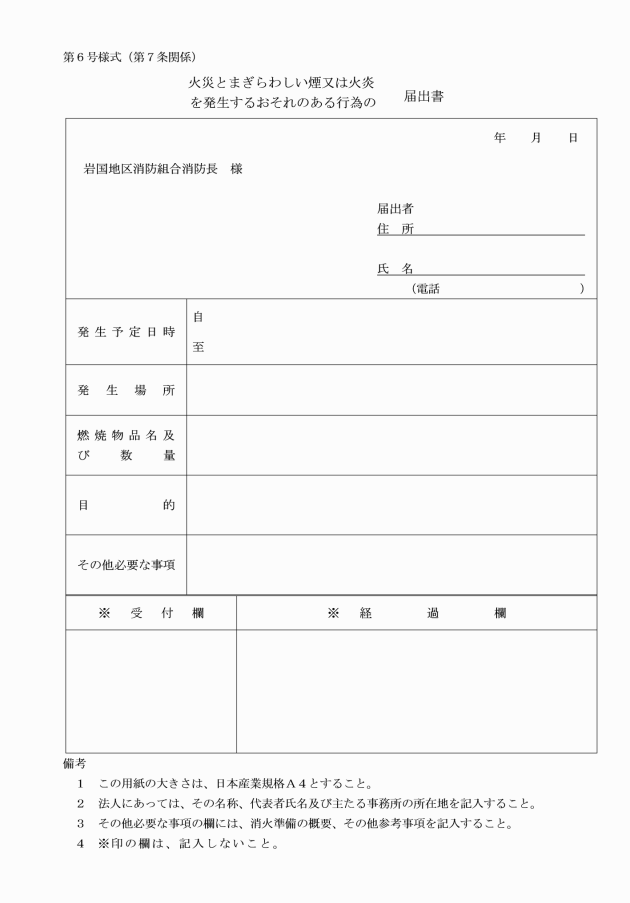

(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為等の届出)

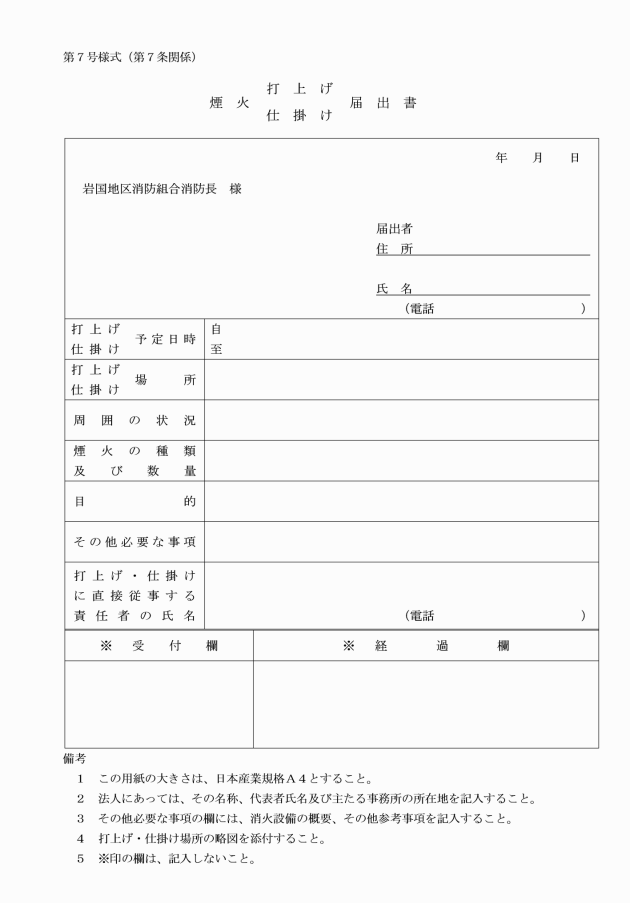

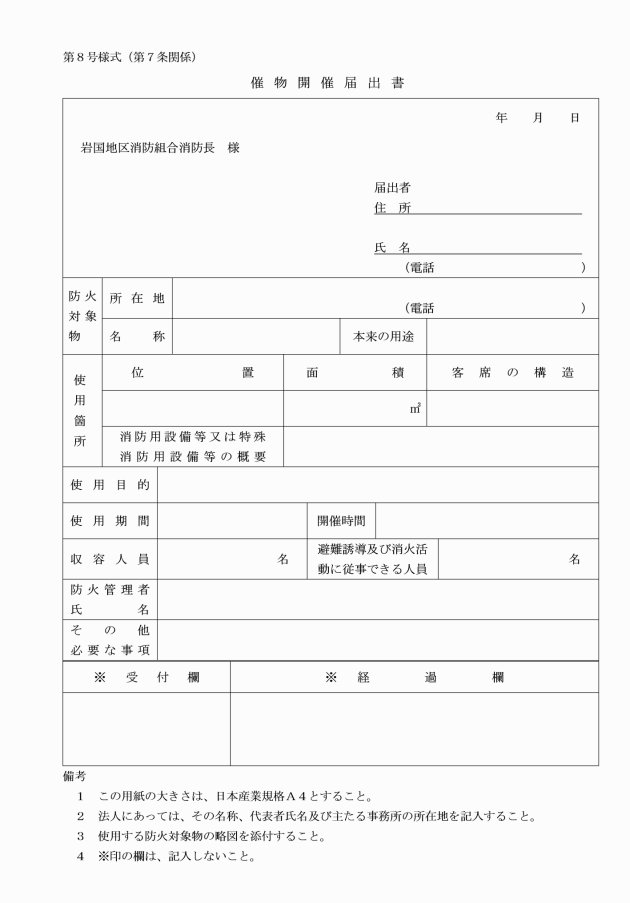

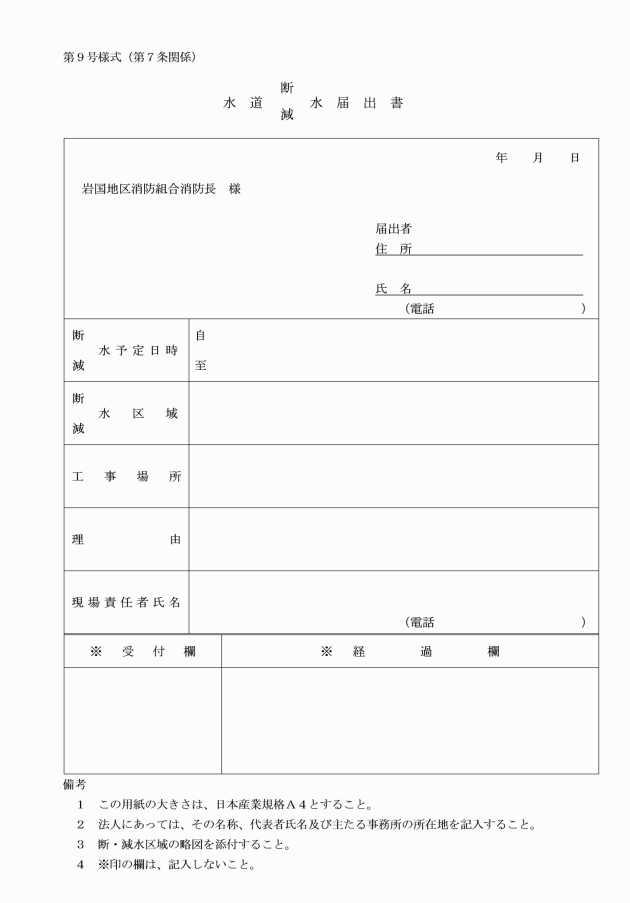

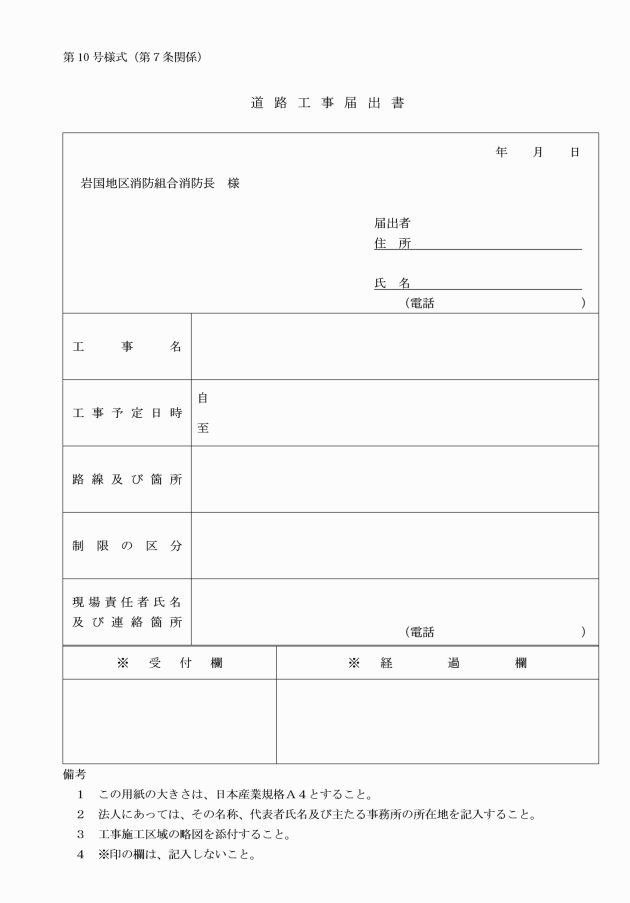

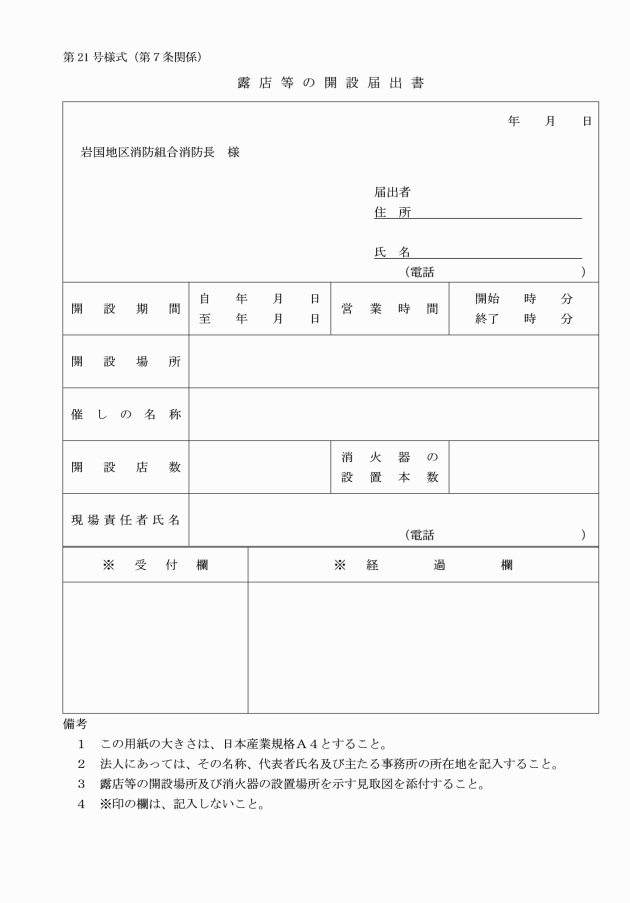

第7条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為等の届出書及び提出部数は、次に定めるところによるものとする。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(第6号様式)1部

(2) 煙火の打上げ又は仕掛け届出書(第7号様式)1部

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催届出書(第8号様式)1部

(4) 水道の断水又は減水届出書(第9号様式)1部

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事届出書(第10号様式)1部

(6) 露店等の開設届出書(第21号様式)1部

(火災に関する警報)

第12条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は管理者が発令し、及び解除する。

2 火災警報は、消防法第22条第2項の規定により通報を受けた場合又は気象の状況が火災の予防上危険であると認める次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。

(1) 実効湿度55パーセント以下であって、最小湿度が30パーセント以下となるとき。

(2) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度が35パーセント以下であって、風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

3 火災警報は、降雨又は降雪中は、発令しないことがある。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項に規定する立入検査(以下「立入検査」という。)においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任規定)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。

附則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和59年8月10日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の岩国地区消防組合火災予防条例施行規則の様式による届出書等は、改正後の岩国地区消防組合火災予防条例施行規則の様式による届出書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和61年4月11日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

附則(平成2年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

附則(平成4年5月1日規則第1号)

この規則は、平成4年6月2日から施行する。

附則(平成7年3月10日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月16日規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成15年9月2日規則第3号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成17年2月25日規則第2号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

附則(平成17年11月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年7月31日規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に行う同条の通知に係る違反について適用する。

附則(令和3年2月17日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月4日規則第8号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。