○岩国地区消防組合防火相談所規程

平成10年6月25日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、岩国地区消防組合消防本部に防火相談所を設置するにあたり、住民から寄せられる火災予防及び災害対策等に関する相談(以下「防火相談」という。)を取り扱い、住民の自発的な危険予防措置の実行を積極的に支援するとともに、火災予防及び人命安全確保についての助言を行うことに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(防火相談を行う場所)

第2条 防火相談所は、消防本部予防課に設ける。

2 防火相談所の長は、予防課長をもって充てる。

(防火相談事項)

第3条 防火相談所は、次の防火相談を処理する。

(1) 防炎製品、防災機器、消火器及び避難器具等の選び方、設置方法などに関すること。

(2) 建築制限に係る外壁、内装及び防火区画等に関すること。

(3) 炉、かまど、ストーブ、こんろ等火を使用する設備又は器具についての構造、管理等に関すること。

(4) 危険物の貯蔵、取扱い及びこれを行う場合の手続きなどに関すること。

(5) 危険物取扱者、消防設備士の受験資格等に関すること。

(6) 所定の設備を設けない場所で現に危険物の貯蔵、取扱い等があり、火災予防上の措置が必要なとき。

(7) 現に危険な火気の使用等があり、火災予防上の措置が必要なとき。

(8) 住居の防火診断を受けたいとき。

(9) 火災予防に関する資料を必要とするとき。

(10) 防火講習会等の開催に関すること。

(11) 前各号のほか、火災予防又は人命安全確保に関する事項。

(防火相談の方法)

第4条 防火相談は、次のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 予防課内防火相談所における防火相談

(2) はがき、封書等文書による防火相談

(3) 電話(フリーダイヤル)による防火相談

2 防火相談をしようとする者は、自己の住所、氏名を明らかにしなければならない。

(防火相談を受理しないことができる場合)

第5条 防火相談所は、次のいずれかに該当するときは、防火相談を受理しないことができる。

(1) 前条第1項第2号による防火相談で、防火相談をしようとする者の住所、氏名が不明のとき。

(2) 前条第1項第3号による防火相談で、防火相談をしようとする者が自己の住所、氏名を明らかにすることを拒んだとき。

(3) 防火相談の内容に民事紛争に係る事項があると認めたとき。

(4) 消防機関の権限の範囲外となる事項と認めたとき。

(防火相談の主管)

第6条 防火相談についての事務処理は、消防本部予防課で行う。

2 防火相談所の長が不在のとき又は第6条の課が不在のときに防火相談がなされたときは、可能な範囲で消防本部総務課又は通信指令課において防火相談を処理する。

3 防火相談をした者が防火相談所に出向いて相談の結果を知りたい旨申し出た場合は、その旨を防火相談票の余白に朱書しておかなければならない。

(防火相談の処理)

第8条 防火相談は、努めてその場で処理するものとする。

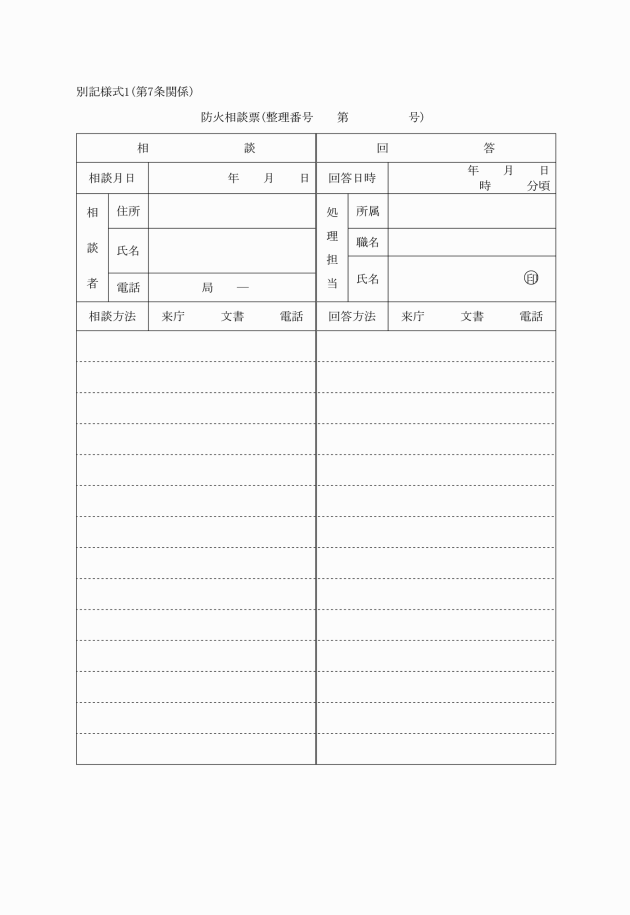

2 防火相談の処理担当者は、当該防火相談票の所定の欄に自己の職、氏名等を記載するとともに、当該防火相談の処理内容(以下「回答」という。)を記載しなければならない。

3 防火相談が次のいずれかに該当し、その場で処理が困難と認めたときは、その場で処理が困難な理由及びおよその回答予定日を告げておかなければならない。

(1) 危険物の規制又は消防用設備等の規制、防炎規制等に関係ある防火相談で予防課において処理することが必要なとき。

(2) 現地の実情を調査する必要があるとき。

(3) 防火相談を処理するに照会又は文献参照等が必要なとき。

(4) 特に消防長の決裁を経て処理する必要があるとき。

4 防火相談の処理にあたり、消防機関の権限の範囲外となる事項のあったときは、その事項についての回答は概要の説明にとどめ、詳細は主管の行政機関等に照会するよう告げ、その行政機関等の所在地、電話番号を教示するものとする。

(防火相談の回答)

第9条 防火相談に対する回答は、防火相談を受け、その場で回答する場合を除き、文書又は電話によって行うものとする。

2 防火相談所の長は、必要に応じ前項の回答方法を指定することができる。

3 防火相談をした者が防火相談所に出向いて回答を得たい旨を申し出ている場合で、これに回答しようとするときは、当該相談者に対して、あらかじめ来庁すべき日時等を通知しなければならない。

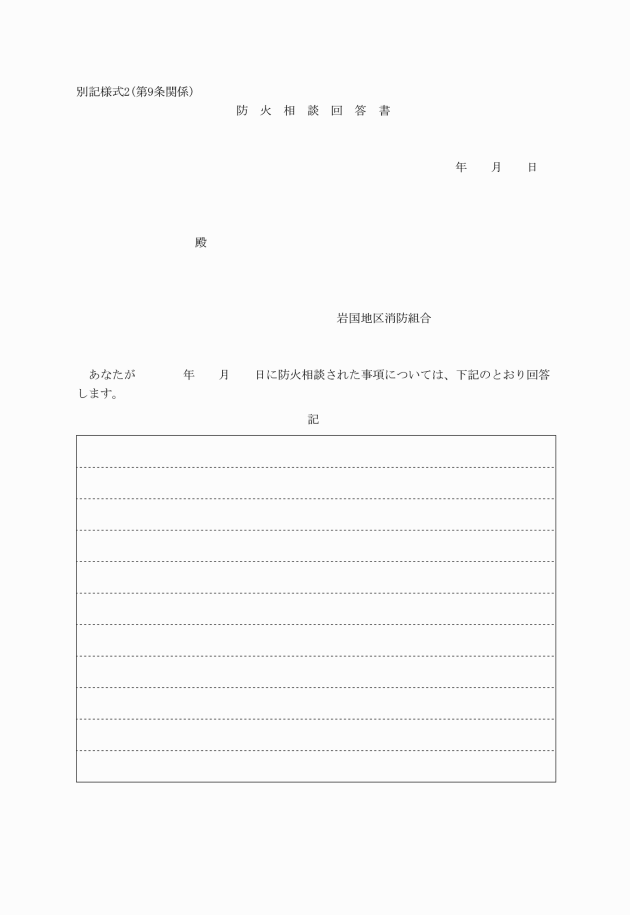

4 文書によって回答を行う場合は、防火相談回答書(別記様式2)に回答及び処理担当者を記載して行い、その作成については、次によること。

(1) 誤字、脱字に注意し正確を期すること。

(2) 文字は、容易に判読できるよう楷書を用い丁寧に書くこと。

(3) 回答の内容が防火相談をした者及び他の第三者にも容易に理解できるよう、平易かつ明瞭な表現をすること。

5 防火相談をした者が文書による回答を求めたときは、前項の防火相談回答書によって回答を行うものとする。

6 電話によって回答を行う場合は、防火相談をした者に直接回答を行い、回答を終えたときは、その日時を防火相談票の所定の欄に記録しておかなければならない。

7 防火相談の回答に際し、資料等を送付する必要があるときは、第4項の防火相談回答書に必要な事項を記載し、これに送付する資料等を添付すること。

(防火相談所の標札)

第10条 消防本部に防火相談所の標札を掲げるものとする。

(防火相談取扱状況の報告)

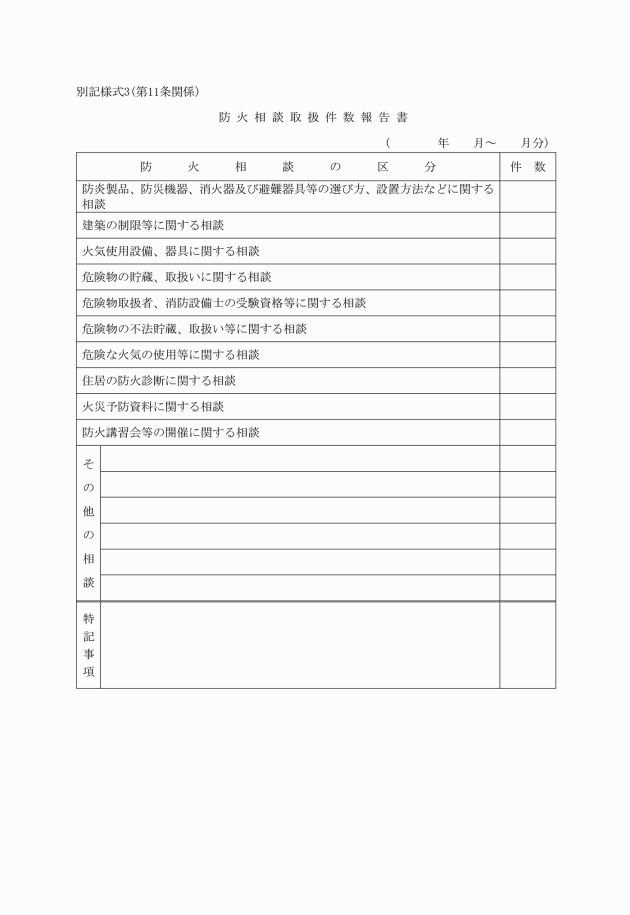

第11条 防火相談所の長は、取り扱った防火相談の状況を、防火相談取扱件数報告書(別記様式3)により、3か月ごとに取りまとめ、翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

附則

この規程は、平成10年7月1日から施行する。