○岩国地区消防組合危険物流出等の事故調査に関する規程

平成22年3月17日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2の規定に基づいて実施する危険物の流出その他の事故(以下「危険物流出等の事故」という。)の原因の調査(以下「調査」という。)について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、その結果を日常の指導及び立入検査に反映させることにより、類似事故の再発を防止し、もって火災予防の充実を図ることを目的とする。

第2章 調査の指揮と責任

(調査責任)

第3条 消防長は、管轄区域内の危険物流出等の事故調査の責任を有する。

(調査実施責任者)

第4条 調査実施責任者は、消防本部にあっては予防課長とし、消防署にあっては危険物流出等の発生場所を管轄する消防署長とする。

(体制の確立)

第5条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

(調査の実施)

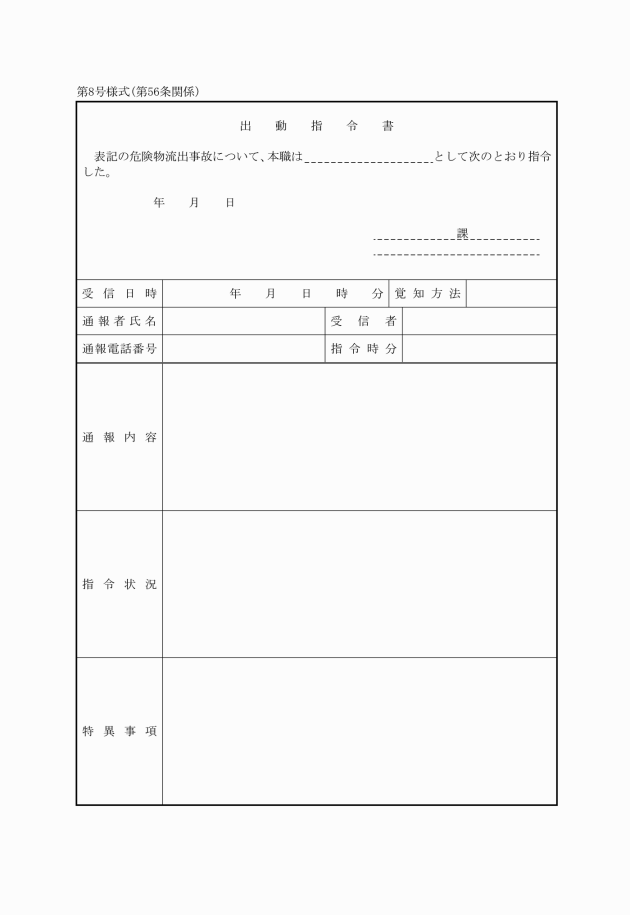

第6条 調査実施責任者は、危険物流出等の事故を覚知したときは、直ちに調査にあたらなければならない。

2 調査実施責任者は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長は、必要があるときは、他の調査実施責任者に調査の協力を命ずることができる。

(調査本部の設置)

第7条 消防長は、危険物流出等の事故が発生したときは、調査本部を設置することができる。

2 調査本部の体制は別に定める。

(調査本部の解散)

第8条 消防長は、調査が完結したときは、調査本部を解散する。ただし、調査の経緯状況によっては調査完結前であっても、これを解散することができる。

第3章 調査員の心得

(常時の心得)

第9条 調査員は、常に調査上必要な知識の修得を図るとともに、調査技術の研究に努め、調査能力の向上を期さなければならない。

(協力一致)

第10条 調査員は、相互に連絡協調して原因の究明を行わなければならない。

(警察との協力)

第11条 調査員は、警察官と緊密な連携を保持して、調査にあたらなければならない。

(調査員の態度)

第12条 調査員は、適正公平を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により、関係者の協力を得るように留意しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 調査員は、調査によって知り得た秘密を、みだりに他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第14条 調査員は、個人の民事的紛争に関与してはならない。

(調査記録)

第15条 調査員は、調査の経過その他参考となるべき事項を記録し、保存しておかなければならない。

第4章 調査

(調査の実施対象)

第16条 調査は、次の各号に定める事故について実施するものとする。

なお、次の各号のいずれにも該当しない危険物流出等の事故については、消防長がその調査及び報告の要領について別に定める。

(1) 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故

(2) 製造所及び一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故

(3) 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上又は敷地外に流出した事故

(4) 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故

(5) 容量500キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの基礎・地盤、タンク本体(屋根、浮き屋根又はインナーフロートタンクの浮き蓋を含む。)が破損、変形、沈下、傾斜などの異常な状態となった事故

(6) その他、消防長が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、詳細な事故原因調査を行うことが必要と認めた事故

(立入検査)

第17条 調査員は、その職務を行うにあたり、危険物流出等の事故の現場及びその他関係のある場所に立ち入ってその状況を検査しなければならない。

2 前項の立入検査に際しては、法第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を守らなければならない。

(調査の立会)

第18条 前条第1項の立入検査は、必要に応じ、危険物流出等の事故を発生させた製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者、占有者又はその代理者若しくはその他関係のある者の立会を求めて実施し、調査の信ぴょう性の確保に努めなければならない。

(消防活動中の保存)

第19条 消防隊員は、危険物流出等の発生箇所と推定される箇所及びその付近(以下「発生箇所」という。)の消防活動にあたっては、細心の注意をはらい、その原状の保存に努めなければならない。

第5章 原因調査の実施方法

(調査の要旨)

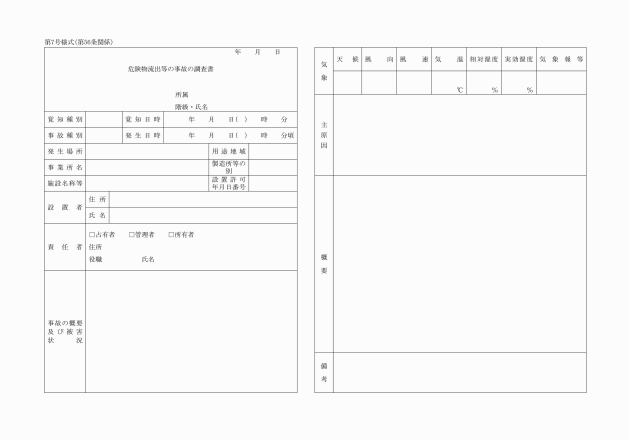

第20条 調査は、危険物流出等の事故となった原因を調査するほか、発生に至った経緯、発生前、発生時の作業の状況、事故の模様、関係者の講じた措置、被害状況等を明らかにするものとする。

(調査の原則)

第21条 調査にあたっては、常に事実の究明を主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断とによって事実の立証に努めなければならない。

(調査の方針)

第22条 調査は、物的調査と人的調査を相関的に併せ行わなければならない。

(調査資料の収集)

第23条 調査員は、危険物流出等の事故現場の状況を観察し、現場付近のすべてのものについて調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

(実況見分の原則)

第24条 調査員は、危険物流出等の事故現場その他関係ある場所及び物について綿密詳細に実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。

(危険物流出等の事故発生前の状況把握)

第25条 調査員は、実況見分を行うにあたっては、関係ある者を立会わせ説明を求め、努めて危険物流出等の事故発生前の状況を明らかにして、これを行うようにしなければならない。

(消防隊出場時の見分)

第26条 先着隊は、調査又は消防活動を行うとともに危険物流出等の場所及び周囲の状況を詳細に見分し、原因究明に必要な資料の収集に努めなければならない。

2 先着隊又は消防隊の長は、現場到着時の危険物流出等の事故の状況、関係者の言動等について詳細に観察し、調査員に対しこれらの状況を説明し、又は資料を提供しなければならない。

(質問の原則)

第28条 調査員は、危険物流出等の事故発生前の状況、危険物流出等の事故発生後の関係者等の行動等について、発見者、所有者等関係のある者から任意に真実の供述を得るように努めなければならない。

(危険物流出等の事故現場における質問)

第29条 調査員及び消防隊員は、危険物流出等の事故の第1発見者に対しては事故発見時の状況を、その他関係のある者に対しては危険物流出等の事故発生前後の状況等を、質問しなければならない。

2 前項の質問にあたっては、被質問者の冷静かつ正確な供述を得るため、その場の事情を勘案して危険物流出等の事故現場から離れた場所等に誘導して質問し、原因究明の端緒を得ることに努めなければならない。

(現場における報告)

第30条 調査員及び消防隊員は、危険物流出等の事故現場において速やかに上席消防職員に、現場質問の結果、推定した流出等の原因及びその経緯の概要を報告しなければならない。

2 調査員及び消防隊員は、現場において調査結果又は推定原因等を他に発表し、又は漏らしてはならない。

(誘導質問の排除)

第31条 調査員は、質問を行うにあたっては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に暗示するなどの方法により、みだりに供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第32条 調査員は、質問を行うにあたっては、事実の供述を得るように努めなければならない。

2 被質問者の伝聞にわたる供述で重要な事案に係るものがあるときは、その事実を直接に経験した者に、更に質問を行うように努めなければならない。

(供述の矛盾)

第33条 調査員は、質問を行うにあたっては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒としてさらに質問を行うように努めなければならない。

(質問調書)

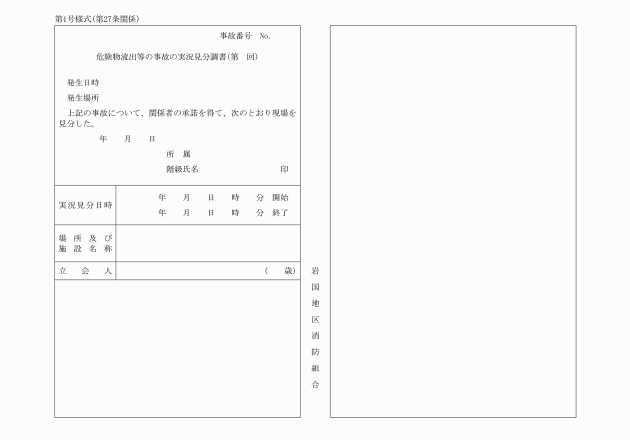

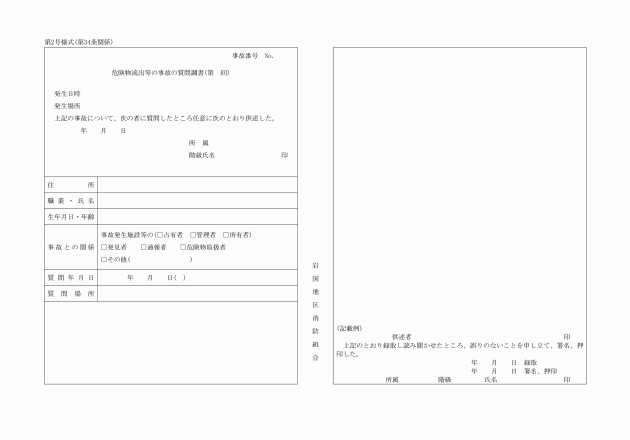

第34条 調査員は、質問により知り得た事項で、調査上必要と認めるものは、質問調書(第2号様式)に、録取しておかなければならない。

2 前項の質問調書の作成にあたり必要があると認める場合には、図面等を添付するものとする。

3 質問調書を作成した調査員は、前2項による質問調書を被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、同人が調書の内容について増減変更の申し立てをしたときは、その供述を調書に記載しておかなければならない。

4 被質問者が、調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに日付の記載及び署名押印を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

(通訳人の介助)

第35条 調査員は、通訳人の介助を得て質問を行った場合は、通訳人の介助を得て被質問者に閲覧又は読み聞かせ、前条第4項のほか通訳人に日付の記載及び署名押印を求めておかなければならない。

ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

第6章 原因の判定

(調査結果の検討)

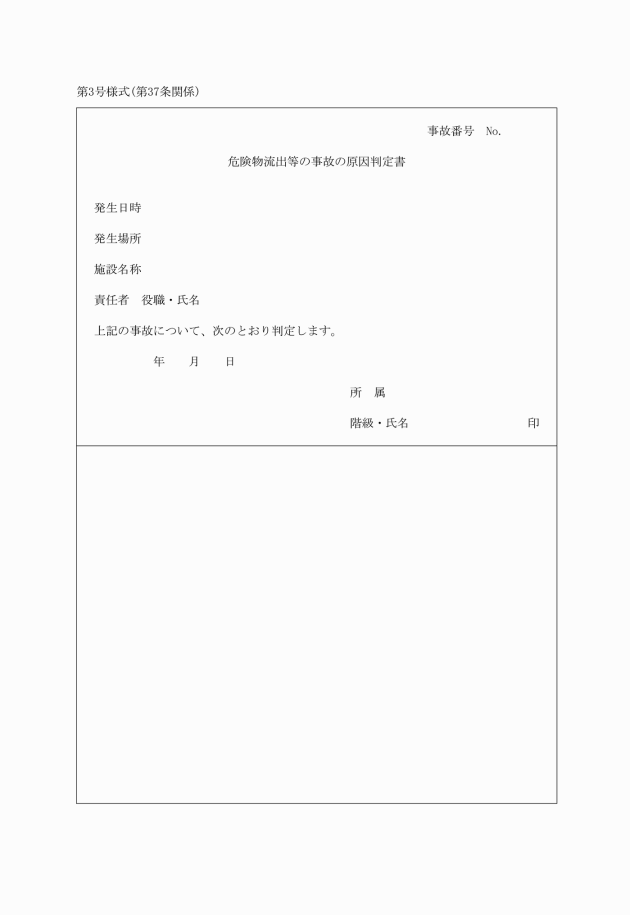

第36条 調査を行った調査員は、実況見分、質問及び資料などにより知り得た事実を総合検討して、危険物流出等の事故の原因を判定しなければならない。

第7章 原因調査の協力

(1) 容量500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所から危険物が100キロリットル以上流出した事故

(2) 容量500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所以外の危険物施設から危険物が50キロリットル以上流出した事故

(3) 製造所又は一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故で事故原因の特定が困難なもの

(4) 地震その他の特異な状況により、容量500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤、タンク本体(屋根、浮き屋根又はインナーフロートタンクの浮き蓋を含む。)が座屈、沈下、傾斜などの異常な状態となった事故

(5) その他、社会的な影響の大きな事故で、岩国地区消防組合管理者が特に必要と認める事故

(危険物保安技術協会の調査協力)

第39条 第16条第5号に掲げる事故で、事故原因の特定が困難であると認められる場合、岩国地区消防組合管理者は危険物保安技術協会に事故調査の協力を求めることができる。

第8章 少年に関する特例

(準拠)

第40条 少年の関係する調査は、この章の規定によるほか、一般の例によってこれを行うものとする。

(処遇)

第41条 調査員は、少年の関係する調査を行うにあたっては、少年の将来を考慮し、温情と理解をもってこれにあたらなければならない。

(少年の立会)

第42条 少年は、実況見分の立会人としてはならない。

(少年の質問)

第43条 少年に対する質問は、必ず立会人をおいて行わなければならない。

(署名)

第44条 調査書類には、少年の署名を求めてはならない。

(特例の除外)

第45条 調査員は、前3条の規定にかかわらず調査を行うため特に必要があると認めるとき、又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障ないと認める場合は、一般の例により行うことができる。

(氏名告知の禁止)

第46条 調査員は、少年の関係する危険物流出等の事故の情報を、新聞その他の報道機関から求められた場合は、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。

(準用)

第47条 心神そう失、心神耗弱の常況にある者又はろうあ者の関係する調査は、この章の規定を準用する。

第9章 資料の保全

(証拠保全)

第48条 調査実施責任者は、資料の保全にあたっては、綿密慎重を期し証拠価値をき損紛失、変質等しないように努めなければならない。

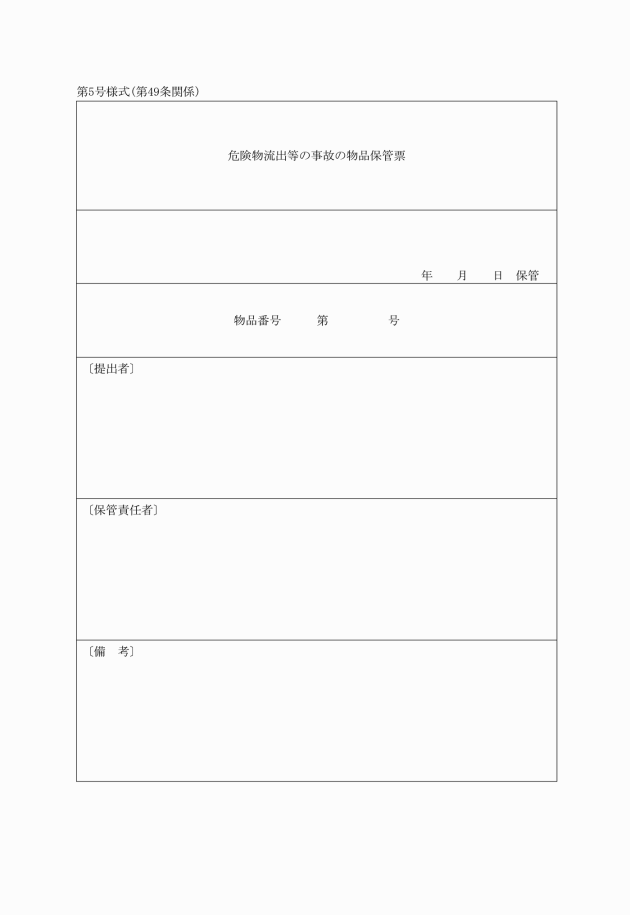

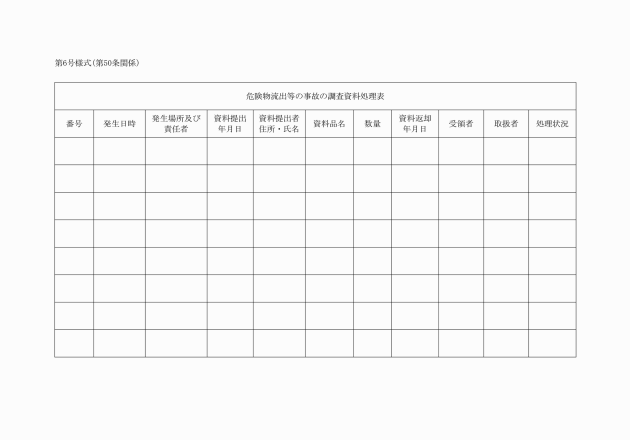

(資料処理表)

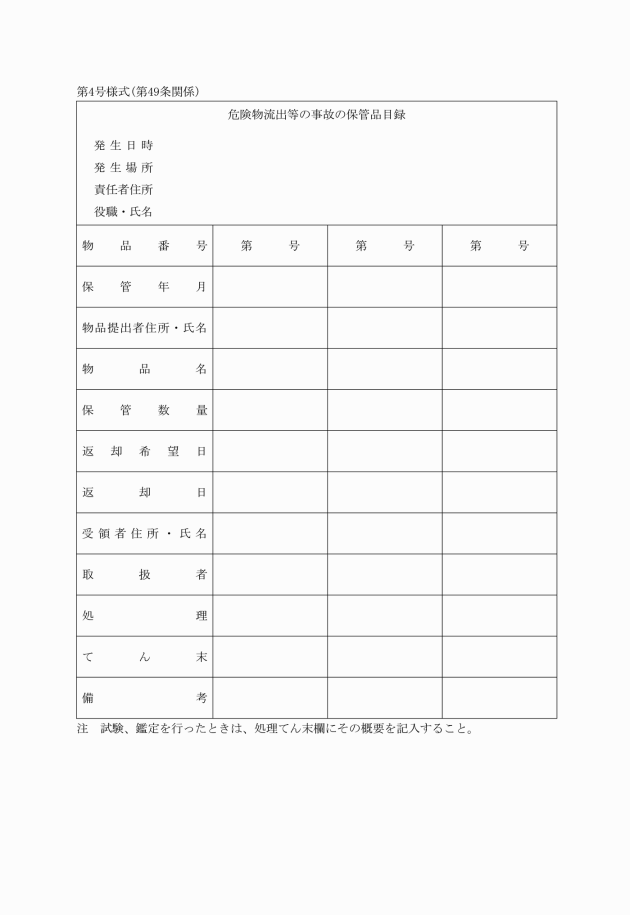

第50条 調査実施責任者は、調査資料の受渡し、その他の処理については、調査資料処理表(第6号様式)に記載して、これを明らかにしておかなければならない。

第10章 調査書類の作成

(書類作成の原則)

第51条 調査員は、調査書類の作成にあたっては、平易簡明な文章を用い、事実をありのまま、かつ、明りょうに表現し、誇張、冗長などにわたる記述は、これを避けなければならない。

(署名押印等)

第52条 調査員は、調査書類を作成したときは、特に定めのある場合を除き作成年月日を記載し、所属及び階級を表示して署名押印をしなければならない。

2 押印は、原則として認印をもってするものとする。

3 書類には、毎葉契印するものとする。

(文字の加除)

第53条 書類を作成するにあたっては、文字を改変してはならない。

2 文字を削るときは、削るべき文字に横線二条を引き押印し、その欄外に「削除何字」と記入するものとする。

3 文字を加えるときは、加入箇所を明白に示し、行の上側に加えるべき文字を記入して押印し、その欄外に「加入何字」と記入するものとする。

(書類の省略等)

第54条 2以上の危険物流出等の事故が相互に関連ある場合(地震、津波等の自然災害に係る調査を含む。)の調査書類は、まとめて編さんし、重複する書類を省略することができる。

(調査書類)

第55条 前条に定める調査は、実施対象の危険物施設毎に次の書類を作成するものとする。

(1) 危険物流出等の事故の原因判定書

(2) 実況見分調書

(3) 質問調書(関係者から提出された「てん末書」又は「始末書」に代えることができる。)

(1) 危険物流出等の事故の実況見分調書

(2) 危険物流出等の事故の質問調書

(3) 資料提出命令書

(4) 資料提出書

(5) 提出資料受領書

(6) 提出資料保管書

(7) 返還資料受領書

(8) 危険物流出等の事故の保管品目録

(9) その他必要な書類

第11章 雑則

(調査書類の保存)

第57条 この規程により作成した危険物流出等の事故の調査書及び危険物流出等の事故の原因判定書の原議及び正本は、消防長が保管しておかなければならない。なお、保管については岩国地区消防組合文書取扱規程(昭和61年訓令第1号)によるものとする。

(投書等の処理)

第58条 調査実施責任者は、この規程による調査に関し、投書等があったときは、その内容の真偽を確かめ、調査に必要があると認めるときは、実情を調査するとともに、投書者が判明したときは、その者より事情を聴取しなければならない。

附則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。