○岩国地区消防組合通信規程

平成28年2月26日

消防本部訓令第1号

岩国地区消防組合通信規程(昭和54年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令等で別に定めのあるものを除くほか、消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の能率的な運用及び管理を図ることを目的とする。

(1) 通信指令室 岩国地区消防組合消防本部にあって、災害通報の受報、災害情報の収集及び伝達並びに指令管制業務を行う施設をいう。

(2) 指令管制業務 消防署、分署、出張所及び機関員駐在所(以下「署所」という。)の指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊等災害に出動する隊(以下「消防隊等」という。)の編成及び出動指令並びにその運用に係る有線又は無線を介した消防通信(以下「通信」という。)、その他これらに付帯する業務をいう。

(3) 通信管制員 通信指令室において指令管制業務に従事する職員をいう。

(4) 通信勤務員 署所において通信業務に従事する職員をいう。

(5) 消防通報用電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定による「119」及び「警察等専用回線」で通信指令室へ災害を通報する電話をいう。

(6) NET119緊急通報システム 聴覚、音声・言語機能又はその両方に障害があり、音声による119番通報が困難な方が、スマートフォン等のインターネットを使用し、音声によらない簡単な119番通報ができるシステムをいう。

(7) 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について通信指令室又は署所に通報される消防通報用電話及び加入電話からの通報並びに火災・救急専用FAX、FAX119、NET119緊急通報システム、無線通報、駆け付け通報等をいう。

(8) 出動指令 通信指令室から発する消防隊等の出動指示命令等の通信をいう。

(9) 現場速報 災害活動に従事する消防隊等から通信指令室に通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。

(10) 支援情報 災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するために必要な情報をいう。

(11) 通信指令システム 高機能消防指令施設、電話設備、無線設備その他これらに付属する設備をいう。

(12) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号第2条第5号)に定めるものをいう。

(13) 無線従事者 電波法(昭和25年法律第131号第2条第6号)に定めるものをいう。

(14) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号第4条第6号)に定める無線局をいう。

(15) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号第4条第1号)に定める無線局をいう。

(16) 陸上移動局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号第4条第12号)に定める無線局をいう。

(17) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。

(通信管制員及び通信勤務員の責務)

第3条 通信管制員及び通信勤務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令等を遵守し、通信指令システムの運用及び無線通信を適正に行うこと。

(2) 災害活動の効果を上げるため、災害情報の収集及び伝達に努めること。

(3) 署所端末装置及び車両運用端末装置(署所及び車両に備え付けられた指令システム端末装置)の機能を十分に理解し、的確な操作ができるよう維持管理に努めること。

(通信指令課長の責務)

第4条 通信指令課長は、電気通信事業法及び電波法の定めるところにより、通信指令システム等の運用及び管理を統括し、次に掲げる事項について管理をしなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信指令システム及び無線通信の障害の監視

(3) 通信設備等の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善、研究及び保守点検整備

(4) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(5) 気象情報に関する事項

(6) 関係書類の管理及び記録の保存

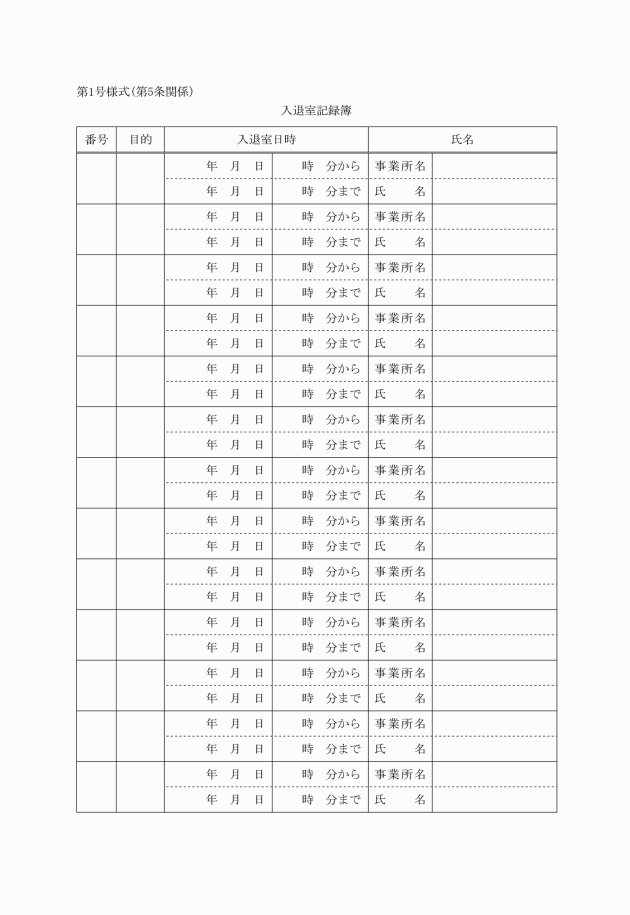

(7) 通信指令室の入退室管理

(8) 前各号に掲げるもののほか、通信の運用に必要な事項

(通信指令室への入室制限)

第5条 通信指令室には、通信管制員以外の者を入室させてはならない。ただし、通信指令課長が必要と認めたときは、この限りではない。

2 通信指令課長は、消防職員以外の者を通信指令室に入室させるときは、入退室記録簿(第1号様式)に必要事項を記録するとともに、必要に応じて通信管制員を立ち会わせるものとする。

(目的外の使用禁止)

第6条 通信管制員及び通信勤務員は、通信指令システム及び各種情報を災害活動その他消防業務以外の目的に使用してはならない。

(秘密の保持)

第7条 通信管制員及び通信勤務員は、業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

第2章 災害通報の受報及び出動指令

(災害通報の受報)

第8条 通信管制員及び通信勤務員は、災害通報を受報したときには、災害種別、発生場所、状況、負傷者等の有無、その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。

2 通信管制員は、火災・救急専用FAX、FAX119または、NET119緊急通報システムにより災害通報を受報したときは、記載内容を確認し、適正に処理するものとする。

3 通信管制員は、トンネルモニター盤に「事故発生」を確認したならば、情報の把握に努めなければならない。

4 通信管制員は、前項の通報が岩国市・和木町以外に係る災害の場合、速やかに当該地域を管轄する消防本部へ転送し、又は通報しなければならない。

5 通信勤務員が加入電話、駆け込み通報等で災害通報を受報したときは、直ちに通信指令室へ通報しなければならない。

6 通信管制員及び通信勤務員は、災害通報の受報時に必要と認める場合は、応急処置の口頭指導に努めるものとし、その内容を記録するものとする。

(出動予告指令)

第9条 通信管制員は、災害通報の受報時において、発生場所及び災害種別が判明したときに消防隊等の出動予告指令を行うものとする。

(出動部隊編成)

第10条 出動部隊編成については、別に定める岩国地区消防組合災害出動基準計画によるものとする。

2 通信管制員は、災害通報を受報したときは、前項の規定により出動部隊編成を行わなければならない。

(消防隊等の出動指令)

第11条 通信管制員は、前条の規定により出動部隊編成が完了したときは、直ちに消防隊等の出動指令を行わなければならない。

2 出動指令は、原則として災害通報の覚知順とする。

3 出動指令は、次のとおりとする。

(1) 火災出動

(2) 救助出動

(3) 救急出動(PA連携出動を含む)

(4) 警戒調査出動

(5) 消防相互応援協定による応援出動

(6) 前各号に掲げるもの以外の出動

(消防隊等の動態掌握)

第12条 通信管制員は、災害受報時に出動部隊編成を行うため消防隊等の動態を常に掌握しておかなければならない。

(災害通報等の記録)

第13条 通信管制員は、災害通報及び指令内容、無線交信内容等を電子媒体に記録する。

(通信指令室への通知)

第14条 消防署長、分署長及び出張所長は、次に掲げる事案が発生した場合は、速やかに通信指令課長に通知しなければならない。

(1) 所属車両が出動不能又は同車両が出動可能になったとき。

(2) 所属の車両を一時的に他の車両に変更するとき。

(3) 岩国地区消防組合火災予防条例(昭和59年条例第3号)第45条第1号、第2号、第4号及び第5号に定める届出を受理したとき。

(4) 前各号に掲げるもの以外で、通信業務に必要のある事項。

第3章 通信指令システム

(通信指令システムの運用)

第15条 通信管制員及び通信勤務員は、通信指令システムに精通し、適正かつ効果的な運用を図るものとする。

2 通信管制員及び通信勤務員は、通信指令システムに障害が発生したときは、速やかに通信指令課長へ報告し、他の方法による通信を確保するとともに、異常箇所の復旧に努めなければならない。

(通信指令システムデータ)

第16条 通信指令課長は、通信管制員に対し通信指令システムに必要な各種データを管理させるものとする。

2 通信指令課長は、必要がある場合、データの更新等について指示を行うものとする。

(通信指令システムの点検)

第17条 通信管制員及び通信勤務員は、毎日定時に通信指令システムの作動試験及び通話試験を行い、機能の維持に努めるものとする。

(時刻の表示等)

第18条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。

第4章 無線通信

(無線局の区分)

第19条 無線局の区分は、基地局、固定局及び陸上移動局とする。

2 無線局の呼出名称については、別表1のとおりとする。

(無線局の開局)

第20条 無線局の開局は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。ただし、故障等により交信(開局)できない場合、通信指令課長は、直ちにその旨を署所に周知し、適切な措置を講じなければならない。

(2) 陸上移動局は、出動及び業務時に開局すること。

(3) 卓上型固定移動局無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用する。

2 出動中の陸上移動局がやむを得ず一時的に閉局するときは、連絡方法を明らかにして通信指令室の了解を得なければならない。

(無線の統制及び解除)

第21条 通信指令課長は、無線通信の円滑を期すため、通信内容の緊急性を考慮し、無線通信順位の決定、通信停止、抑制及び通信方法の指定等の無線統制を行うことができる。この場合、無線局は、通信管制員による統制に従うものとする。

2 通信指令課長は、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、統制を解除しなければならない。

(周波数使用区分の変更)

第22条 通信指令課長は、複数災害発生時における無線通信の混信及び輻輳を防ぐ必要があるときは、周波数の使用区分を変更することができる。

2 無線局の使用区分については、別表2のとおりとする。

(無線通信の原則)

第23条 通信管制員及び通信勤務員は、無線通信の運用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない通信を行ってはならない。

(2) 通信は、簡潔明瞭とし、暴言等を交えてはならない。

(3) 自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 通信上で誤りを知った場合は、直ちに訂正しなければならない。

第5章 無線局の管理

(責任者の配置)

第24条 無線局の適正な管理運用を図るため、次に掲げる責任者を置き、その任務を遂行しなければならない。

(1) 無線管理責任者は、無線局の開設、改善、運用等の事務を統括するものとし、消防長をもって充てる。

(2) 無線運用責任者は、無線管理責任者を補佐し、無線管理責任者の指揮監督を受け無線局の適正なる管理、運用に当たるものとし、通信指令課長をもって充てる。

(3) 各所属長(消防本部の各課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、無線従事者を指揮監督し、無線局の適正な運用を図るものとする。

(無線従事者の配置)

第25条 無線管理責任者は、無線局の運営を図るために無線従事者を選任し、適正な配置をしなければならない。

2 無線管理責任者は、無線従事者の選任又は解任をしたときは、遅滞なく電波法施行規則に定める様式により中国総合通信局長に届出を行わなければならない。

(無線局の運用)

第26条 無線従事者は、次に掲げる事項を遵守し、無線局の運用をしなければならない。

(1) 無線通信に関する知識及び技能の向上に努め、無線局の適正かつ効率的な運用を図るものとする。

(2) 無線設備の故障、異常な混信、雑音等、無線局の運用に支障が生じた場合は、速やかにその状況を無線運用責任者に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(3) 無線機器の取扱いについては、丁寧及び清潔を旨とし、火気、冠水及び埃から保護するよう細心の注意を払うものとする。

(無線局の変更)

第27条 無線従事者は、無線管理責任者の許可なく、無線局の位置及び配置を変更してはならない。

(無線設備等の点検)

第28条 無線従事者は、毎朝、定められた時間に署所に設置された無線設備の通信試験及び機能点検を行い、維持管理に努めるものとする。

2 無線局の感明度区分については、別表3のとおりとする。

(指示事項等の措置報告)

第29条 無線管理責任者は、点検における不備事項及び中国総合通信局が行う定期検査における指示又は勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を無線運用責任者に行うよう指示するとともに、指示、勧告事項については、中国総合通信局に対しその措置状況を報告する。

(備え付けを要する業務書類)

第30条 無線局に備え付けを要する業務書類は、次のとおりとする。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局免許申請書(再免許申請書)の添付書類の写し

(3) 無線局変更申請書及び届出書の添付書類

2 業務書類は、一括して無線局に備え付けておくものとする。

(無線局免許状の変更)

第31条 無線管理責任者は、免許状記載事項に変更があった場合は、遅滞なく電波法施行規則に定める様式により中国総合通信局長に届出を行わなければならない。

(備え付け書類の作成)

第32条 免許申請書、変更申請書及び届出書の作成(代理人が作成するものを含む。)、整理及び保管については、無線運用責任者において厳正を期さなければならない。

第6章 支援情報

(災害情報の収集及び伝達)

第33条 通信指令課長は、災害の状況を迅速的確に把握し、必要と認められる情報を署所及び関係機関へ速やかに連絡すること。

2 通信指令課長は、災害の被害状況を早期に把握し、二次災害の予防、迅速な避難誘導及び救出救助活動に役立てるため、山口県防災ヘリコプター等から映像の提供を求めることができる。

3 各所属長は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、速やかに通信指令課長に伝達するものとする。

4 通信指令課長は、災害活動が効果的に行われるように、必要と認められる情報を消防隊等に伝達するものとする。

(気象等の情報)

第34条 通信指令課長は、気象情報収集装置で収集した情報を記録し、必要に応じ各課署所に提供する。

2 通信指令課長は、下関地方気象台、山口県及びその他の機関から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条に規定する気象・地象及び水象に関する情報を受けたときは、必要と認められる情報を速やかに関係機関へ伝達する。

(救急医療情報の収集)

第35条 通信管制員は、救急業務の円滑化を期するため、必要に応じて、やまぐち医療情報ネットにより、情報を収集するものとする。

(防災行政無線の運用等)

第36条 通信指令課長は、山口県防災行政無線の運用及び操作については、山口県防災行政無線施設取扱規程(昭和55年山口県訓令第8号)に基づいて行わなければならない。

2 通信指令課長は、岩国市防災行政無線の運用及び操作については、岩国市防災行政無線局管理運用規程(平成23年岩国市訓令第4号)に基づいて行わなければならない。

3 通信指令課長は、和木町防災行政無線の運用及び操作については、和木町防災行政用無線局管理規程(平成4年和木町規程第12号)に基づいて行わなければならない。

(代行権)

第37条 通信指令課長補佐は、通信指令課長に事故あるときは、通信業務等に関し、その職務を代行するものとする。

第7章 雑則

(勤務日誌の報告)

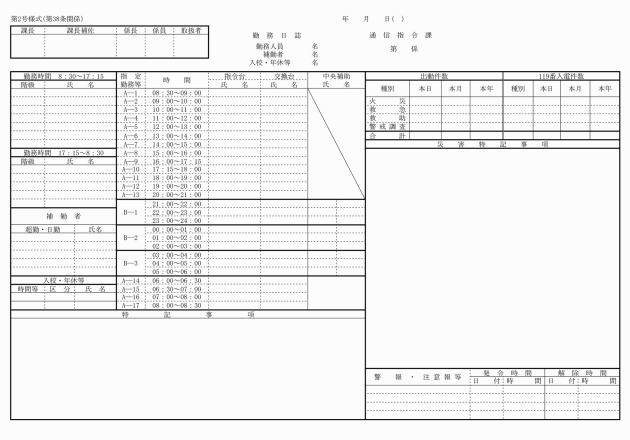

第38条 通信指令課長補佐は、当直勤務が終了する前に、次に掲げる書類を作成し、通信指令課長に報告するものとする。

(1) 通信指令課勤務日誌(第2号様式)

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

附則(令和2年3月1日消防本部訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月15日から施行する。

附則(令和3年3月19日消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和3年3月19日から施行する。

附則(令和3年9月15日消防本部訓令第14号)

この訓令は、令和3年9月15日から施行する。

附則(令和5年3月22日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表1(第19条関係)

無線局の区分表

無線局 | 呼出名称 | 設置場所 | |

固定局 基地局 | いわくにしょうぼう | 消防本部 | |

固定局 基地局 | しょうぼうこうしょうじやま | 高照寺山 | |

固定局 基地局 | しょうぼうそうえもんやま | そうえもん山 | |

固定局 基地局 | しょうぼうらかんざん | 羅漢山 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうちゅうおう | 中央署 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうわき | 東出張所 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうゆう | 南出張所 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうにし | 西分署 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうみかわ | 玖北第1出張所 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうひろせ | 錦機関員駐在所 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうみわ | 玖北第2出張所 | |

移動局 (卓上型) | しょうぼうほんごう | 本郷機関員駐在所 | |

移動局 (車載型) | いわくにしき1 | 消防本部 | 本部指揮車 |

移動局 (車載型) | いわくにしれい1 | 消防本部 | 本部指令車 |

移動局 (車載型) | いわくにささつ1 | 消防本部 | 本部査察車 |

移動局 (車載型) | いわくにれんらく1 | 消防本部 | 本部連絡車 |

移動局 (車載型) | いわくにこうほう1 | 消防本部 | 防火広報車 |

移動局 (車載型) | いわくにはんそう1 | 消防本部 | 人員搬送車 |

移動局 (車載型) | いわくにさぎょう1 | 消防本部 | 資機材搬送車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおうしれい1 | 中央署 | 中央署指令車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおうしきたい1 | 中央署(指揮隊) | 指揮隊車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおう1 | 中央署(消防小隊) | 消防ポンプ自動車(飛竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおう2 | 中央署(救急小隊) | 消防ポンプ自動車(南竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおう4 | 消防本部 | 消防ポンプ自動車(予備消防車1) |

移動局 (車載型) | ちゅうおう5 | 消防本部 | 消防ポンプ自動車(予備消防車2) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうたんく1 | 中央署(消防小隊) | 水槽付消防ポンプ自動車(天竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうたんく2 | 中央署(救助小隊) | 水槽付消防ポンプ自動車(臥竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうたんく3 | 中央署(救急小隊) | 水槽付消防ポンプ自動車(錦竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうきゅうじょ1 | 中央署(救助小隊) | 救助工作車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおうはしご1 | 中央署(救助小隊) | 40m梯子車(昇竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうはしご2 | 中央署(救助小隊) | 15m梯子車(旭竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうかがく1 | 中央署(消防小隊) | 大型化学車(白竜) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうげんえき1 | 中央署(消防小隊) | 泡原液搬送車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおうきゅうきゅう1 | 中央署(救急小隊) | 高規格救急自動車(救急車1) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうきゅうきゅう2 | 中央署(救急小隊) | 高規格救急自動車(救急車2) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうきゅうきゅう3 | 中央署(救急小隊) | 高規格救急自動車(救急車3) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうきゅうきゅう4 | 消防本部 | 高規格救急自動車(予備救急車1) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうきゅうきゅう5 | 消防本部 | 高規格救急自動車(予備救急車2) |

移動局 (車載型) | ちゅうおうささつ1 | 中央署 | 査察車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおうささつ2 | 中央署 | 査察車 |

移動局 (車載型) | ちゅうおうはんそう1 | 中央署 | 多目的搬送車 |

移動局 (車載型) | わき1 | 東出張所 | 消防ポンプ自動車(京竜) |

移動局 (車載型) | わきかがく1 | 東出張所 | 化学車 |

移動局 (車載型) | わききゅうきゅう1 | 東出張所 | 高規格救急自動車 |

移動局 (車載型) | わきしれい1 | 東出張所 | 指令車 |

移動局 (車載型) | ゆう1 | 南出張所 | 消防ポンプ自動車(海竜) |

移動局 (車載型) | ゆうきゅうきゅう1 | 南出張所 | 高規格救急自動車 |

移動局 (車載型) | ゆうしれい1 | 南出張所 | 指令車 |

移動局 (車載型) | にしたんく1 | 西分署 | 水槽付消防ポンプ自動車(清竜) |

移動局 (車載型) | にし1 | 西分署 | 消防ポンプ自動車(第2清竜) |

移動局 (車載型) | にしきゅうじょ1 | 西分署 | 救助工作車 |

移動局 (車載型) | にしきゅうきゅう1 | 西分署 | 高規格救急自動車 (救急車1) |

移動局 (車載型) | にしきゅうきゅう2 | 西分署 | 高規格救急自動車 (救急車2) |

移動局 (車載型) | にししれい1 | 西分署 | 指令車 |

移動局 (車載型) | みかわ1 | 玖北第1出張所 | 消防ポンプ自動車(北竜) |

移動局 (車載型) | みかわきゅうきゅう1 | 玖北第1出張所 | 高規格救急自動車 |

移動局 (車載型) | みかわしれい1 | 玖北第1出張所 | 指令車 |

移動局 (車載型) | ひろせ1 | 錦機関員駐在所 | 消防ポンプ自動車(第3北竜) |

移動局 (車載型) | みわ1 | 玖北第2出張所 | 消防ポンプ自動車(第2北竜) |

移動局 (車載型) | みわきゅうきゅう1 | 玖北第2出張所 | 高規格救急自動車 |

移動局 (車載型) | みわしれい1 | 玖北第2出張所 | 指令車 |

移動局 (車載型) | ほんごう1 | 本郷機関員駐在所 | 消防ポンプ自動車(郷竜) |

移動局 (携帯型) | いわくにしれい201 | 消防本部 | 総務課(本部指令車) |

移動局 (携帯型) | いわくにこうほう201 | 消防本部 | 予防課(防火広報車) |

移動局 (携帯型) | いわくに201 | 消防本部 | 通信指令課(予備) |

移動局 (携帯型) | いわくに202 | 消防本部 | 通信指令課(予備) |

移動局 (携帯型) | いわくに203 | 消防本部 | 通信指令課(予備) |

移動局 (携帯型) | いわくに204 | 消防本部 | 通信指令課(予備) |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうしれい201 | 中央署 | 指令車 |

移動局 (可搬型) | しきたい301 | 中央署(指揮隊) | 指揮隊車(可搬無線) |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうしきたい201 | 中央署(指揮隊) | 指揮隊車 |

移動局 (携帯型) | ちゅうたいちょう201 | 中央署(指揮隊) | 指揮隊車 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおう201 | 中央署(消防小隊) | 飛竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおう202 | 中央署(救急小隊) | 南竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうたんく201 | 中央署(消防小隊) | 天竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうたんく202 | 中央署(救助小隊) | 臥竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうたんく203 | 中央署(救急小隊) | 錦竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうきゅうじょ201 | 中央署(救助小隊) | 救助工作車 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうはしご201 | 中央署(救助小隊) | 昇竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうはしご202 | 中央署(救助小隊) | 旭竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうかがく201 | 中央署(消防小隊) | 白竜 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうげんえき201 | 中央署(消防小隊) | 原液車 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうきゅうきゅう201 | 中央署(救急小隊) | 救急車1 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうきゅうきゅう202 | 中央署(救急小隊) | 救急車2 |

移動局 (携帯型) | ちゅうおうきゅうきゅう203 | 中央署(救急小隊) | 救急車3 |

移動局 (携帯型) | わき201 | 東出張所 | 京竜 |

移動局 (携帯型) | わきかがく201 | 東出張所 | 化学車 |

移動局 (携帯型) | わききゅうきゅう201 | 東出張所 | 救急車 |

移動局 (携帯型) | わきしれい201 | 東出張所 | 指令車 |

移動局 (携帯型) | ゆう201 | 南出張所 | 海竜 |

移動局 (携帯型) | ゆうきゅうきゅう201 | 南出張所 | 救急車 |

移動局 (携帯型) | ゆうしれい201 | 南出張所 | 指令車 |

移動局 (携帯型) | にしたんく201 | 西分署 | 清竜 |

移動局 (携帯型) | にし201 | 西分署 | 第2清竜 |

移動局 (携帯型) | にしきゅうじょ201 | 西分署 | 救助工作車 |

移動局 (携帯型) | にしきゅうきゅう201 | 西分署 | 救急車1 |

移動局 (携帯型) | にしきゅうきゅう202 | 西分署 | 救急車2 |

移動局 (携帯型) | にししれい201 | 西分署 | 指令車 |

移動局 (携帯型) | みかわ201 | 玖北第1出張所 | 北竜 |

移動局 (携帯型) | みかわきゅうきゅう201 | 玖北第1出張所 | 救急車 |

移動局 (携帯型) | みかわしれい201 | 玖北第1出張所 | 指令車 |

移動局 (携帯型) | ひろせ201 | 錦機関員駐在所 | 第3北竜 |

移動局 (携帯型) | みわ201 | 玖北第2出張所 | 第2北竜 |

移動局 (携帯型) | みわきゅうきゅう201 | 玖北第2出張所 | 救急車 |

移動局 (携帯型) | みわしれい201 | 玖北第2出張所 | 指令車 |

移動局 (携帯型) | ほんごう201 | 本郷機関員駐在所 | 郷竜 |

別表2(第22条関係)

無線局の使用区分表

種別 | 使用区分 |

活動波1 | 消防本部管内での活動を行う場合に使用する周波数 |

活動波2 | 消防本部管内での活動を行う場合に使用する周波数 |

活動波3 | 消防本部管内での活動を行う場合に使用する周波数 |

活動波4 | 消防本部管内での活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波1 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波2 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波3 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波4 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波5 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波6 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

主運用波7 | 各都道府県内の消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

統制波1 | 各都道府県を越えて消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

統制波2 | 各都道府県を越えて消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

統制波3 | 各都道府県を越えて消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用する周波数 |

別表3(第28条関係)

無線局の感明度区分表

メリット | 感明度 |

5 | 雑音がなく通話状態が非常に良好である。 |

4 | 雑音が少なく通話状態が良好である。 |

3 | 雑音があるが通話の内容が完全に了解できる。 |

2 | 雑音多く通話の内容が半分くらいしか了解できない。 |

1 | 雑音非常に多く通話内容不明であるが、送信していることが了解できる。 |