○岩国地区消防組合死者情報の開示請求に係る事務取扱規則

令和5年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、実施機関が保有する死者情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 管理者、議長、監査委員、公平委員会及び消防長をいう。

(3) 公文書 岩国地区消防組合情報公開条例(平成30年条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(1) 死者である被相続人から相続した財産に関する情報 当該死者である被相続人から財産を相続した相続人

(2) 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報 当該死者である被相続人から不法行為による損害賠償請求権等を相続した相続人

(3) 近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報 当該死者の死に起因して相続以外の原因により権利義務を取得した者

(4) 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報 当該死者の親権者であった者

2 開示請求は、次に掲げる代理人によってすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 開示請求をすることにつき開示請求者本人が委任した代理人

(開示請求の方法等)

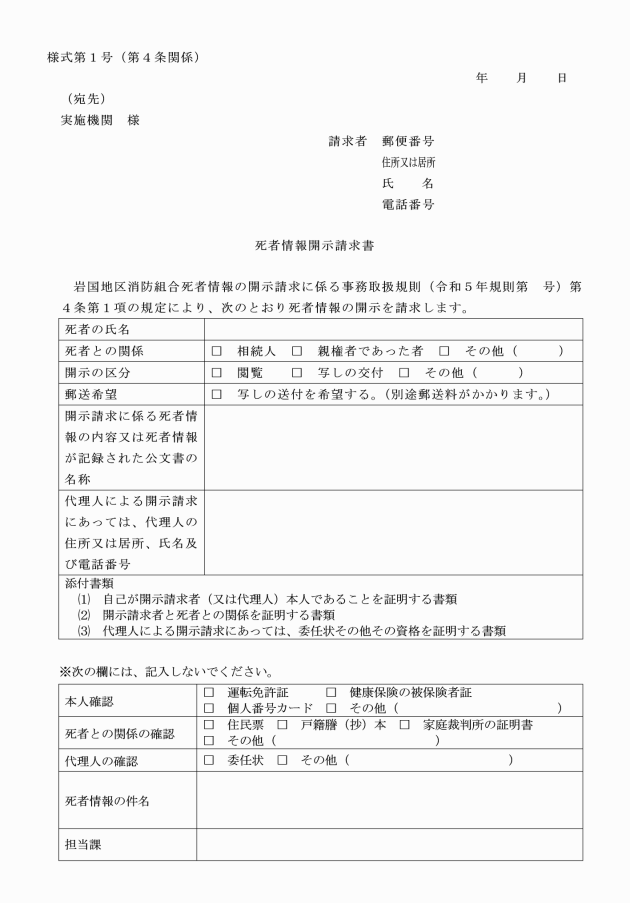

第4条 死者情報の開示請求をしようとする開示請求者及び代理人(以下「開示請求者等」という。)は、当該死者情報を保有する実施機関に対し、死者情報開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

2 開示請求者等は、自己が開示請求者等本人であること及び開示請求者と死者との関係を証明するために必要な書類として、次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求者等の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

(3) 戸籍謄本その他の開示請求者と死者との関係を確認するため実施機関が適当と認める書類であって開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出するものとする。

(2) 前項第3号に掲げる書類

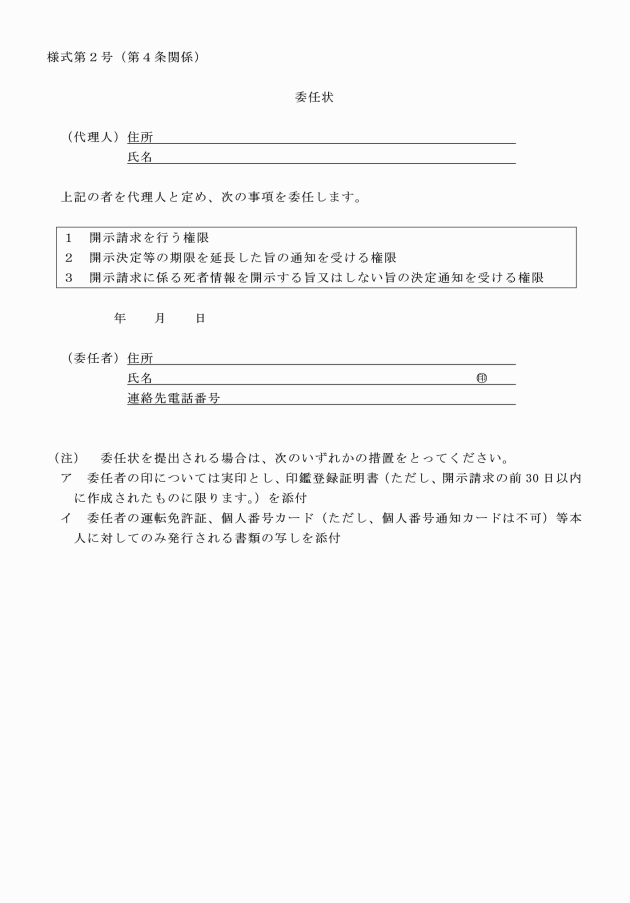

4 代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、委任状(様式第2号)その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

5 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る死者情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

7 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者等に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者等に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る死者情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者等に対し、当該死者情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求に係る死者及び開示請求者(以下「当事者」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当事者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、当事者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当事者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当事者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は当事者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

キ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る死者情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者等に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(裁量的開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る死者情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人(開示請求者を含む。)の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者等に対し、当該死者情報を開示することができる。

(死者情報の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

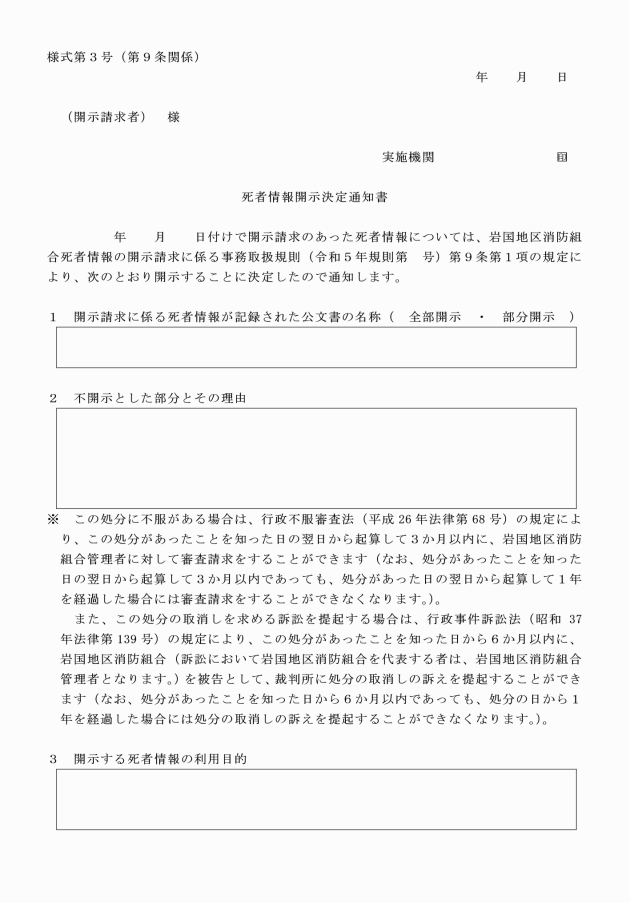

(1) 第三者に関する情報の内容

(2) 開示請求があった年月日

(3) その他実施機関が公益上必要であると認める事項

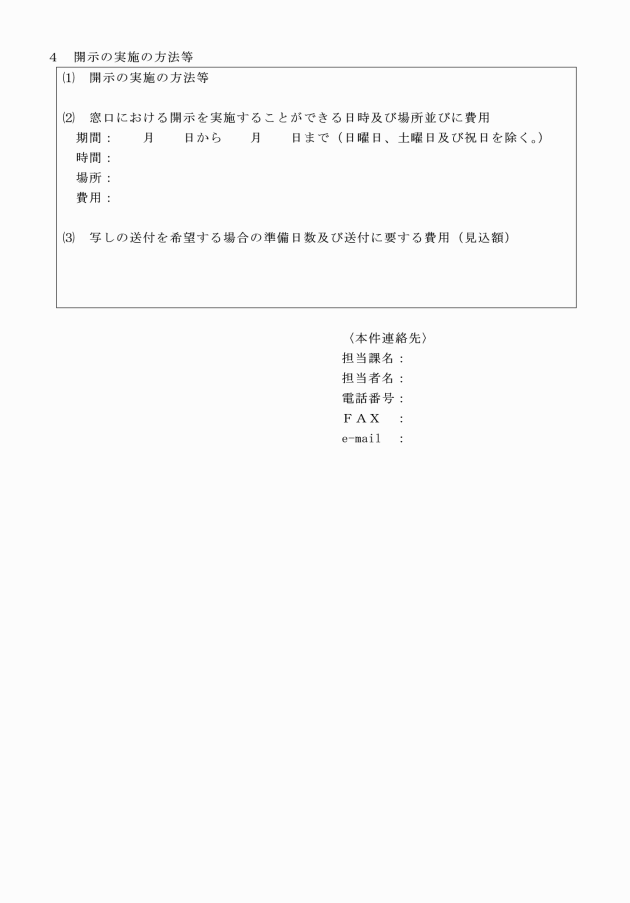

2 公文書のうち、文書又は図画に記録されている死者情報の開示の実施の方法は、次のとおりとする。

(1) 閲覧

(2) 複写機により用紙に複写したものの交付

(3) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R又はDVD―Rをいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(1) 光ディスク 次に掲げる方法

ア 当該光ディスクを再生したものの視聴(聴取を含む。以下同じ。)

イ 当該光ディスクを光ディスクに複写したものの交付

(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) 録画テープ又は録画ディスク 次に掲げる方法

ア 当該録画テープ又は録画ディスクを再生したものの視聴

イ 当該録画テープ又は録画ディスクを光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法

ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴

ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

エ 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

4 実施機関は、開示請求に係る死者情報が記録された公文書を閲覧することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。

5 実施機関は、死者情報が記録された公文書の閲覧又は視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る死者情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

2 写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

3 写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料に相当する額とする。

(他法令との調整)

第13条 この規則は、次に掲げる死者情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる死者情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる死者情報

2 この規則は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている死者情報と同一の死者情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

公文書の種別 | 写しの種類 | 費用の額 | |

文書又は図画 | 複写機による複写 | 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |

A3判以下の大きさのもの(多色刷り) | 1枚につき50円 | ||

A3判を超える大きさのもの | 当該写しの作成に要する費用 | ||

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | ||

電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |

用紙に出力したもの | A3判以下の大きさのもの(単色刷り) | 1枚につき10円 | |

A3判以下の大きさのもの(多色刷り) | 1枚につき50円 | ||

A3判を超える大きさのもの | 当該写しの作成に要する費用 | ||

その他のもの | 当該写しの作成に要する費用 | ||

備考 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行うときは、片面を1枚として額を算定する。