○岩国地区消防組合消防職員服務規程

昭和49年7月19日

消防本部訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めのある場合のほか、岩国地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)が、規律を保持し、消防業務を適正にして能率的に行うため、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 この規程の適用を受ける職員が課長、室長、署長又は副署長であるときは消防長をいい、課長、室長、署長又は副署長以外の職員であるときは当該課長、室長、署長又は副署長をいう。

(2) 監督者 消防士長以上の階級又は主任以上の職にある者をいう。

(3) 分署等 分署、出張所及び機関員駐在所をいう。

第2章 勤務

(勤務の形態)

第3条 職員の勤務の形態は、毎日勤務又は交替勤務とし、職員は、消防長の指定した勤務に服さなければならない。

(勤務時間)

第4条 日勤者の勤務時間は、岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成14年規則第4号)の定めるところによる。

2 交替勤務者の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(出勤)

第5条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤簿に、自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、消防本部の各課、室、消防署及び分署等に備え付け、消防本部においては各課長及び室長、消防署においては署長の責任において、整理しなければならない。ただし、所属の職員を指定し、整理させることができる。

(休息)

第6条 所属長は、特に過激な勤務に服した職員に対して必要な休息を与えることができる。

2 前項の規定により与えられた休息は、これを正規の勤務時間において勤務したものとみなす。

(時間外勤務等)

第7条 正規の勤務時間を超える勤務又は勤務を要しない日の勤務、休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)は、所属長があらかじめ時間外勤務等命令書によりこれを命ずる。

2 職員は、前項の命令による時間外勤務を終了したときは、時間外勤務等命令書に所要事項を記入し、当該監督者の確認を受けなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により時間外勤務等の命令を行ったときは、毎月5日までに前月の所属職員の時間外勤務等の実施状況を総務課に提出しなければならない。

(遅刻及び早退)

第8条 職員は、病気その他の事由により、始業時刻までに出勤できないとき、又は、勤務時間中に早退しようとするときは、事前に所属長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかに当該所属長に申告しなければならない。

(離席等)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。ただし、やむを得ず勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、その用務を明らかにして上司の許可を受けなければならない。

(受付勤務員)

第10条 受付勤務員は、勤務中次の事項を遵守しなければならない。

(1) 外来者に対する応待は、親切丁寧を旨とし、言語・態度に注意し、不快の念を持たれるようなことがあってはならない。

(2) 受付室には、勤務員以外はみだりに入室してはならない。

(3) 駆け付け等により、火災及び救急事故等の通報に接したときは、場所、状況等を確認し、署にあっては通信指令室及び署長(退庁後は当直中隊長)、分署等にあっては通信指令室及び分署長又は所長(退庁後は当直小隊長又は分隊長)に連絡する等必要な措置を講じなければならない。

(4) 庁舎内外の火気取締り及び盗難の予防に留意し、勤務交代時には、庁舎内外を巡視しその異常の有無を、勤務中の異常の有無と併せて担当責任者に報告するものとする。

(5) 交代に際し未済事項があるときは、確実に申し継がなければ交代してはならない。未済のまま交代しなければならないときは、担当責任者の許可を受けるものとする。

(通信管制員及び通信勤務員)

第11条 通信管制員及び通信勤務員については、岩国地区消防組合通信規程(平成28年消防本部訓令第1号)に定めるところによる。

(休暇)

第12条 職員が、有給休暇を受けようとするときは、事前に有給休暇願書により、所属長を通じて、消防長の承認を受けなければならない。

2 特別休暇又は病気休暇を受けようとするときは、有給休暇等願書に所定の事項を記入するとともに、医師の診断書等必要書類を添えて、所属長を通じ消防長に願い出なければならない。

(所在の明確化)

第13条 職員は、勤務日以外においても、常に自己の所在を明らかにすること。

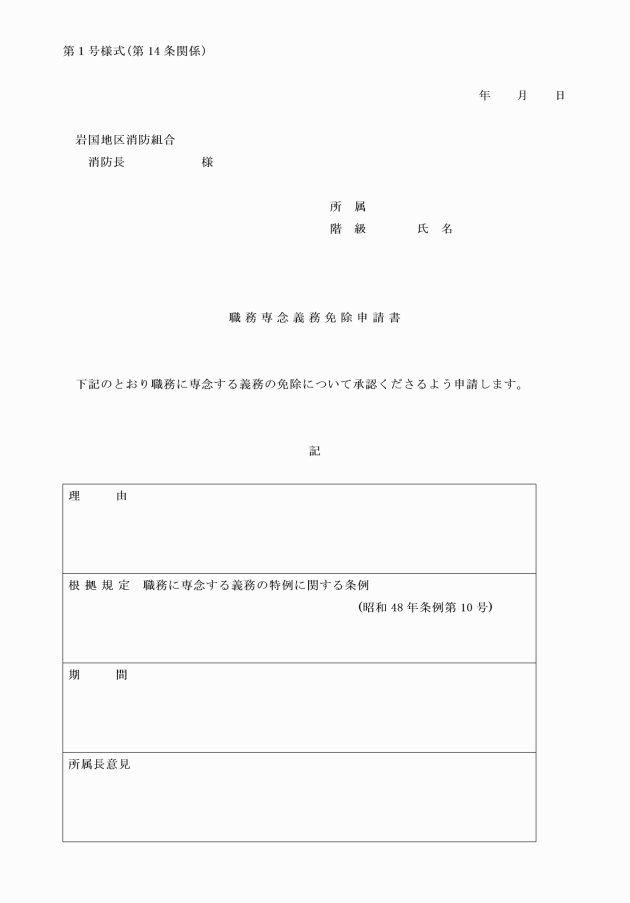

(職務専念義務免除の申請)

第14条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、職務専念義務免除申請書(第1号様式)を提出し、消防長の承認を受けなければならない。

(召喚の報告)

第15条 職員は、職務上、検察庁、裁判所又はその他の官公庁から召喚(呼出)を受けたときは、あらかじめ所属長に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の召喚(呼出)に応じたときは、帰庁後速やかにその状況を報告しなければならない。

第3章 服務規律

(命令及び報告の系統)

第16条 職務上の命令並びに報告及び通報は、組織の系統に従わなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(意見具申)

第17条 職員は、消防の任務を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上級者を補佐しなければならない。

2 上級者は、前項の意見具申に対し、その内容をよく究明し、下意上達の義務を負うものとし、職務上益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(招集)

第18条 職員は、緊急事態又は訓練その他により、招集を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(職員の遵守事項)

第19条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。

(1) 常に態度厳正にして礼儀正しく、公務遂行に当たっては定められた服制に従い、清潔にして端正を保つこと。

(2) 居宅を離れるときは、事情の許す限りにおいて、家族等に行先、所要時間及び連絡方法を明らかにしておくこと。

(3) 出張又は休暇等の事由により不在となるときは、その所掌事務に支障をきたさないよう、あらかじめ措置しておくこと。

(4) 職員は退職したとき、休職又は配置替えを命ぜられたときは、後任者又は所属長の指定する者に事務引継書を作成し、遅滞なくこれを引き継ぐこと。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

第4章 監督

(監督者の責任)

第20条 監督者は、それぞれの職階級に従い部下職員の服務、規律及び執務について指導監督し、職務能率の高揚に努めなければならない。

(服務規律の監督)

第21条 服務規律の監督は、部下の服務及び規律のほか、行動及び態度を監督して、消防職員としての信用及び品位を保持し、併せて人格を陶冶させることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。

(1) 服務、規律及び勤務意欲の状況

(2) 勤怠(勤勉及び怠惰)の状況

(3) 言語、態度、容姿及び服装の適否

(4) 給貸与品の保管及び取扱いの良否

(5) 服務上必要な法令及び学術の研究状況

(6) 健康状態及び摂生の良否

(執務の監督)

第22条 執務の監督は、部下の勤務状況、執務の適否、消防活動等についてこれを監察し、消防行政の適正迅速を図ることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。

(1) 訓練及び指示命令の実践状況

(2) 予防査察及び立入検査の状況

(3) 事務執行及び処理の状況

(4) 警防活動の状況

(5) 報告及び復命の状況

(6) 関係機関及び団体との連絡協調の状況

第5章 雑則

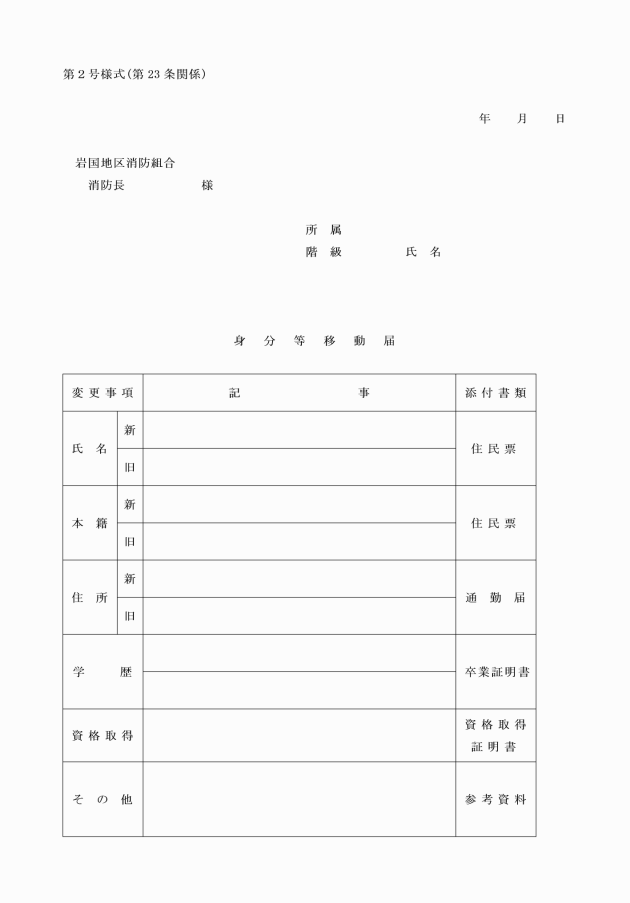

(身分等異動の届出)

第23条 職員は、本籍、氏名、学歴、資格、扶養親族等に異動を生じたときは、身分等異動届(第2号様式)により遅滞なく届け出なければならない。

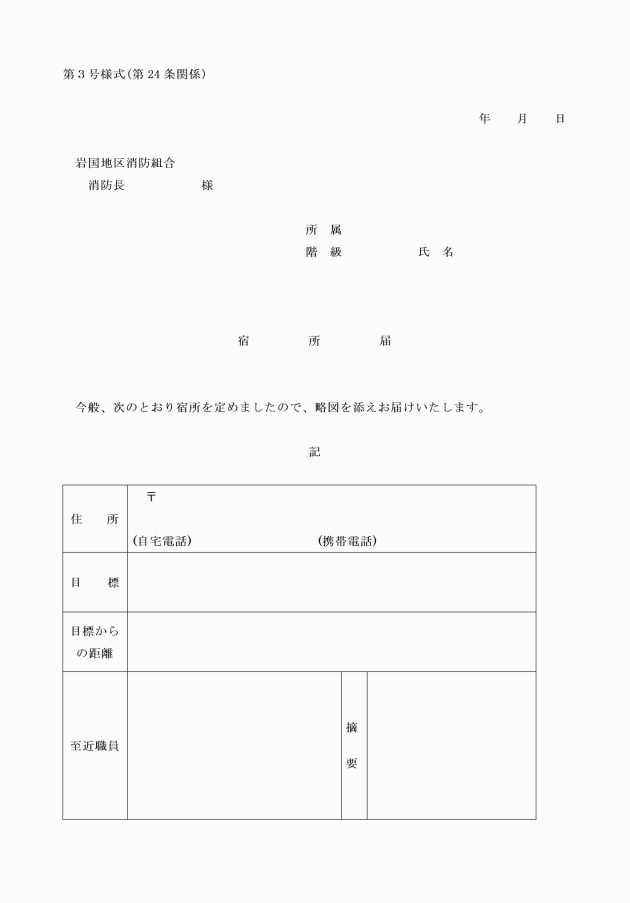

(宿所届)

第24条 職員は、現住所を定めたときは、宿所届(第3号様式)により遅滞なく届け出なければならない。

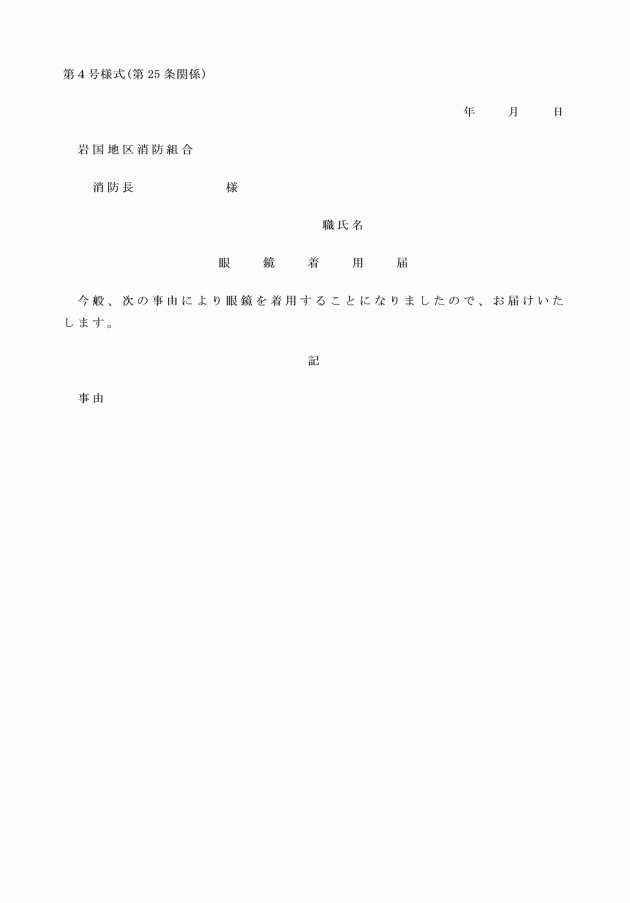

(眼鏡着用届)

第25条 職員は、視力低下又は眼病等のため、眼鏡を着用する必要があるときは、眼鏡着用届(第4号様式)により遅滞なく届け出なければならない。

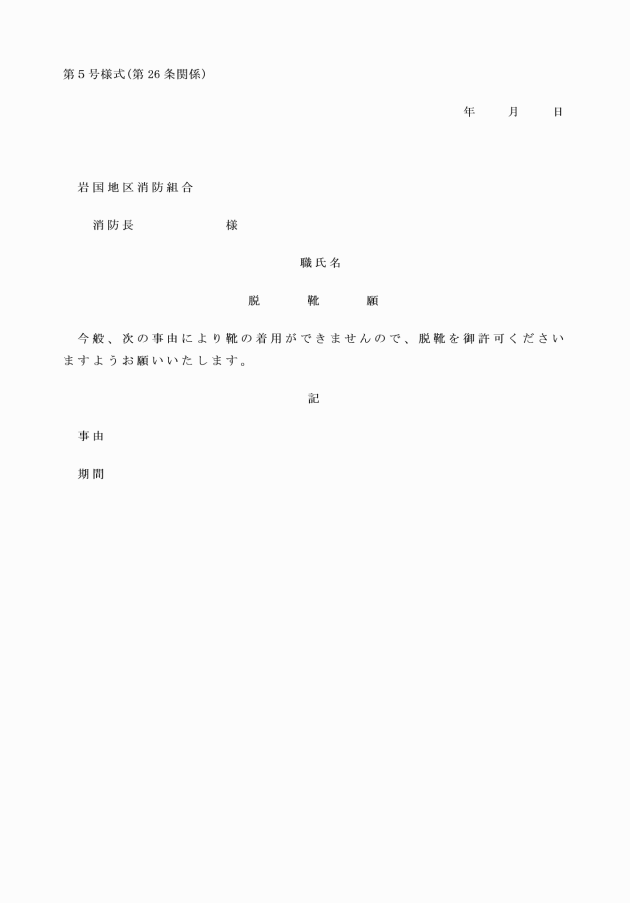

(脱靴願)

第26条 職員は、負傷等により職務執行上、靴を着用できないときは、脱靴願(第5号様式)により願い出て、所属長の承認を受けなければならない。

(研修派遣職員等の服務)

第27条 職員は、研修機関等に派遣を命ぜられたときは、この規程の適用を受けるほか、派遣先の機関の服務に関する規程に従わなければならない。

(その他)

第28条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に消防長が定める。

附則

この規程は、昭和49年7月20日から施行する。

附則(昭和62年6月15日消防本部訓令第4号)

この訓令は、昭和62年6月15日から施行する。

附則(平成9年4月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月10日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月10日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月15日から施行する。

附則(令和2年9月17日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日消防本部訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交替勤務者の勤務時間

勤務時間 | 休憩時間 |

8時30分から翌日の8時30分まで | 8時間30分 ただし、21時から翌日の6時までの間において6時間の仮眠時間を含む。 |

休憩時間の割振りは所属長が定める。 | |