○岩国地区消防組合火災調査規程

平成29年1月12日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(調査の基本)

第3条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(調査の区分及び範囲)

第4条 調査の区分は火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

ア 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

ウ 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

エ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

オ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の状況 消火設備、警報設備、避難設備、特殊消防用設備等の使用、作動等の状況

(2) 火災損害調査

ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

イ 物的損害の状況 火災による焼損、消火、爆発等による物的な損害の状況

ウ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況

(調査の責任)

第5条 消防長は、管轄区域内の調査の責任を有する。

(調査の実施)

第6条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内(運行中の車両、航行中の船舶の火災にあっては主として消火活動を行った場所、航空機の火災にあっては墜落場所又は着陸場所、火災発生場所をいう。)の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、あらかじめ消防職員(以下「職員」という。)の中から、調査を行う者(以下「調査員」という。)を指定して調査に従事させるものとする。

3 署長は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

(体制の確立)

第7条 署長は、調査に必要な人員及び調査資器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象に関する知識、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないよう努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害し又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならないこと。

(3) 調査員は、調査現場その他関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

(出動状況)

第9条 通信指令課は、出動状況を明らかにするため、出動指令書を作成しなければならない。

(即報)

第10条 署長は、火災の状況についてその概況を消防長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告の後、別に定める火災速報を作成し、消防長に報告するものとする。

(火災出動時の見分)

第11条 火災に出動した職員は、出動途上及び消火活動中における火災の状況の見分に努めなければならない。

(情報の収集)

第12条 調査員は、火災現場の最先着隊が警察機関等の場合は、見分した状況を聴取し聞知書として作成することができる。

(実況見分)

第13条 調査員は、調査現場その他関係のある場所及び物件について詳細に見分(以下「実況見分」という。)し、出火原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。

2 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

3 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

4 18歳に満たない少年、心身障害者、知的障害者等(以下「少年等」という。)は、実況見分の立会い者にしてはならない。ただし、保護者又はこれに代わる者(以下「保護者等」という。)の立会いを得て行う場合及び実況見分のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(現場の保存)

第14条 火災に出動した職員は、消防活動をするにあたって、事後の調査の支障とならないよう次の事項に留意して、現場の保存に努めなければならない。

(1) 消防活動に伴い、物件を移動し、又は破壊する場合は必要最小限にとどめ、現場の状況を写真撮影により記録する等の配意をしなければならない。

(2) 現場保存の区域は、必要最小限にとどめ、ロープ等によりその範囲を明確にすること。

(死者が生じている場合の対応)

第15条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第16条 調査員は、関係者等に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 調査員は、前項に規定する質問により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。

3 調査員は、質問を行うときは供述の強制及び誘導を避け、その場所及び時期等を考慮し、任意の供述を得るものとする。

4 少年等に対する質問は、保護者等の立会いを得て行うものとする。ただし、調査のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(氏名等の公表禁止)

第17条 少年等による失火又は放火に起因する火災について、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できる情報は公表しないものとする。

(出火原因の判定)

第18条 出火原因については、火災出動時における見分、実況見分及び質問により得られた資料その他の関係資料等を総合的に検討し判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災調査報告書)

第19条 調査員は、火災原因調査を終了したときは、火災調査報告書を作成し、消防長に報告しなければならない。

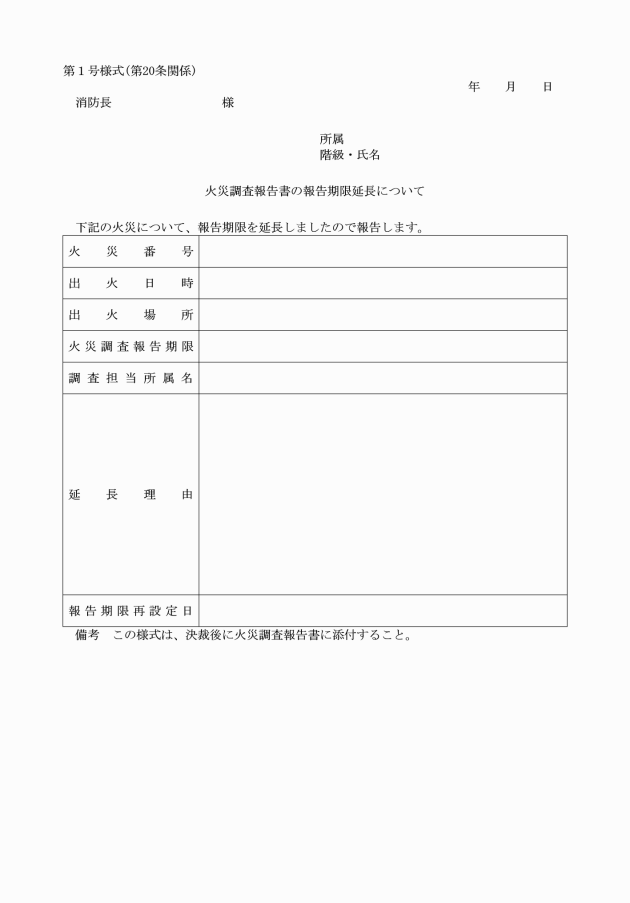

(火災調査報告書の報告期限)

第20条 前条に定める火災調査報告書については、火災の覚知の日から起算して90日以内に報告しなければならない。

(書類の簡略)

第21条 第19条の火災調査報告書は、火災の規模又は出火原因の状況により、簡略な書類とすることができ、調査書類の一部を省略することができる。

(火災調査報告書の併合)

第22条 複数の火災が発生して相互に関連があった場合において、一括して処理することが適当と認められるときは、複数の火災調査報告書を併せて作成することができる。

(書類等の作成)

第23条 調査員が作成する調査書類は、原則として自筆とすること。ただし、パーソナルコンピューター等を使用して書類を作成する場合は、岩国地区消防組合火災調査事務処理要綱の規定の例によるものとする。

(火災損害の調査)

第24条 火災損害調査にあたっては、り災物件を詳細に調査し損害の把握に努めなければならない。

2 火災に起因して死傷者が発生したときは、別に定める様式により死傷者の調査を行い、火災調査報告書に添付するものとする。

3 り災物件の損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に基づき、算出しなければならない。

4 調査員は、り災の状況について、り災状況報告書を作成し、署長に報告するものとする。

(照会)

第25条 消防長又は署長は、必要があるときは、関係機関に対し必要な事項の通報を求め、又は別に定める火災調査関係事項照会書により照会することができる。

(資料の提出又は報告の徴収)

第26条 消防長又は署長は、調査上必要と認められる場合は、関係者及び火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、又は輸入した者(以下「製造業者等」という。)の任意により資料の提出又は報告を求めることができる。

2 消防長又は署長は、資料の提出又は報告が前項によりがたい場合は、関係者に対しては法第34条第1項の規定により、製造業者等に対しては、法第32条第1項の規定により、別に定める資料提出命令書又は報告徴収書によって資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

(所有権の確認)

第27条 消防長又は署長は、前条の規定により資料の提出を求め、又は命じた場合は、別に定める資料提出書によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(資料の保管)

第28条 消防長又は署長は、資料の提出があった場合は、提出者に対し別に定める資料保管書を交付しなければならない。ただし、所有権を放棄した場合についてはこの限りでない。

2 消防長又は署長は、資料の提出があった場合は、別に定める保管品台帳に記録し、当該資料に別に定める保管票を付して適切に保管しなければならない。

3 資料提出者が資料の返還を求めるときは、別に定める保管物受領書と引換えに、返還しなければならない。

(鑑定)

第29条 消防長又は署長は、火災原因調査において必要があるときは、別に定める鑑定依頼書により公的機関等に鑑定を依頼するものとする。

(調査書類の保存)

第30条 調査に関する文書は、岩国地区消防組合文書取扱規程(平成30年訓令第1号)に基づき保存するものとする。

(照会等回答)

第31条 消防長又は署長は、他の機関等から火災調査結果の内容について照会及び開示請求があった場合は、別に定めるところにより回答するものとする。

(り災の証明)

第32条 署長は、り災に関係ある者から別に定めるり災証明書交付申請書の提出があったときは、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、別に定めるり災証明書を交付することができる。

(手数料)

第33条 り災証明等の証明書を発行するときは、岩国地区消防組合手数料条例(平成12年条例第1号)第3条に規定する手数料を徴収するものとする。ただし、公用のものについては、手数料を徴収しないことができる。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月31日消防本部訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月20日消防本部訓令第12号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

附則(令和6年12月12日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。