○岩国地区消防組合火災予防規程

令和3年4月1日

消防本部訓令第13号

岩国地区消防組合火災予防規程(平成19年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、予防事務の処理に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 「令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 「省令」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(4) 「条例」とは、岩国地区消防組合火災予防条例(昭和59年条例第3号)をいう。

(5) 「規則」とは、岩国地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和49年規則第1号)をいう。

(建築許可等の同意)

第3条 法第7条の規定による同意を要する建築物の許可、認可又は確認に係る同意は、岩国地区消防組合消防長(以下「消防長」という。)が処理するものとし、消防署長(以下「署長」という。)に合議するものとする。

(同意事務処理後の予防事務の移管)

第4条 消防長は、同意事務が完了した後、当該建築物に係る予防事務を署長に移管するものとする。

(防火対象物管理システムの維持・管理)

第5条 署長は、移管を受けた防火対象物について必要項目を防火対象物管理システムに入力し、維持・管理しなければならない。

2 防火対象物管理システムに入力されたデータは、査察台帳の作成・予防査察計画・違反処理・予防統計等への活用を図るものとする。

(防火管理体制の確立)

第6条 消防長又は署長は、法第8条及び第8条の2に該当する防火対象物の実態を常に把握し、防火管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。

(防災管理体制の確立)

第6条の2 消防長又は署長は、法第36条第1項において準用する法第8条及び第8条の2の規定により防災管理を行わなければならない防火対象物及び統括防災管理を行わなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防災管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第7条 消防長又は署長は、法第8条第2項の規定により防火管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第7条の2 消防長又は署長は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定により防災管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第7条の3 消防長又は署長は、法第8条の2第4項の規定により統括防火管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第7条の4 消防長又は署長は、法第36条第1項の規定において準用する法第8条の2第4項の規定により統括防災管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

(防火管理者の選任方針)

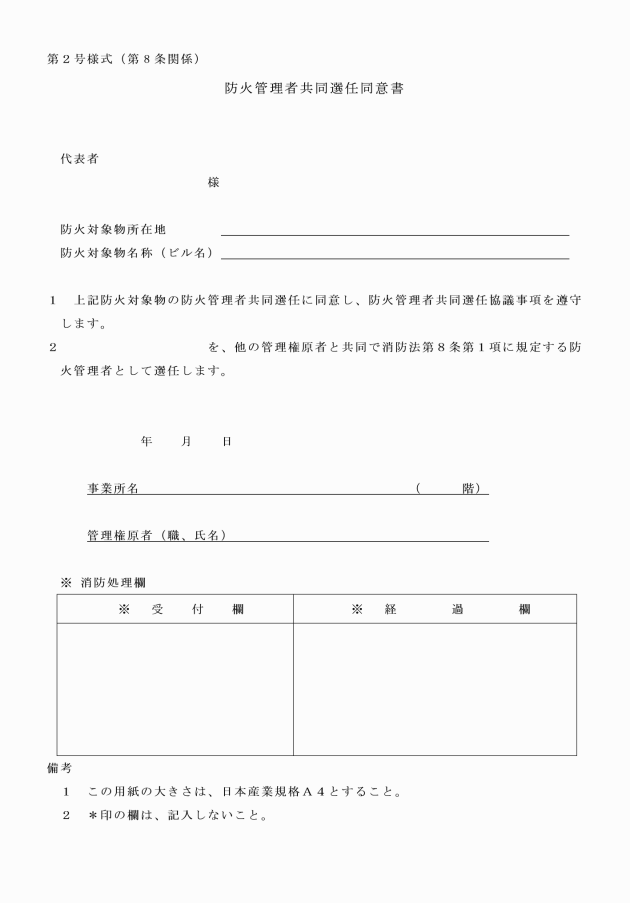

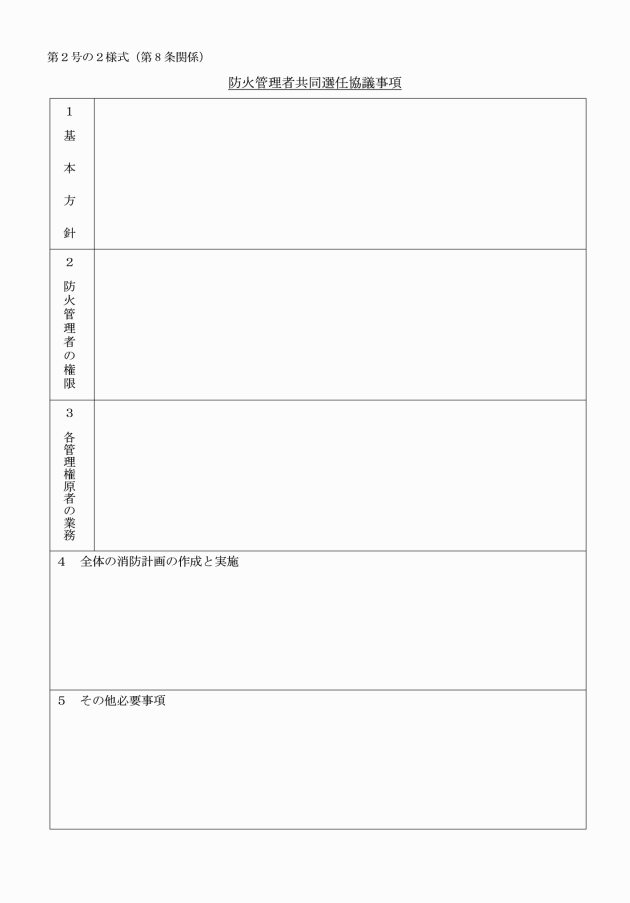

第8条 消防長又は署長は、複数の管理権原者が存する法第8条の2に該当しない防火対象物の防火管理者の選任指導にあたっては、その管理権原が単一と考えられる場合は、各管理権原者が協議して一の防火管理者を共同で選任(以下「共同選任」という。)させることができるものとする。

(防火管理講習修了証の再交付)

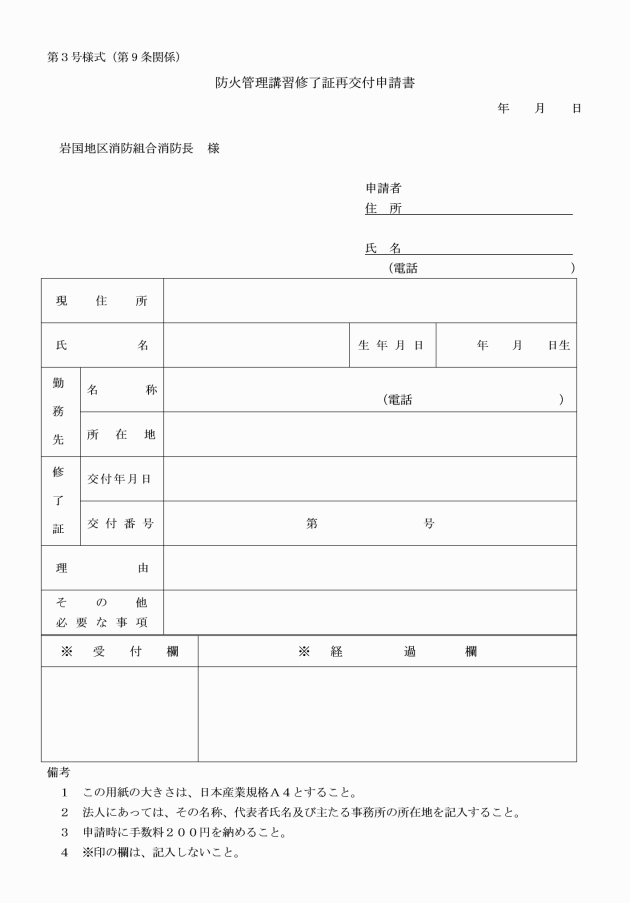

第9条 防火管理講習修了証を交付された者が修了証を紛失し、汚損し又は破損したときは、再交付の申請をすることができる。

2 防火管理講習修了証の再交付を受けようとする者は、防火管理講習修了証再交付申請書(第3号様式)を消防長に提出するものとする。

3 消防長は、前項の申請書を受理したときは、防火管理講習修了証に必要事項を記載し、交付するものとする。

(防火対象物の定期点検報告)

第10条 消防長又は署長は、法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告が提出されたときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

(防災管理対象物の定期点検報告)

第10条の2 消防長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告が提出されたときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

(防火対象物の定期点検の特例認定)

第11条 消防長は、法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の申請が提出されたときは、別に定める要領により認定又は不認定の決定を行い、通知書を交付するものとする。

2 消防長は、認定防火対象物の管理権原者から認定通知の亡失又は滅失等の理由により、認定通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、別に定める要領により証明書を交付するものとする。

(防災管理対象物の定期点検の特例認定)

第11条の2 消防長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の申請が提出されたときは、別に定める要領により認定又は不認定の決定を行い、通知書を交付するものとする。

2 消防長は、認定防災管理対象物の管理権原者から認定通知の亡失又は滅失等の理由により、認定通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、別に定める要領により証明書を交付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第12条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の事務処理(岩国地区消防組合液化石油ガス設備工事届出等事務処理規程(平成16年消防本部訓令第1号)に定めるものを除く。)は、第7条の規定を準用する。

2 前項の届出により、消防長又は署長は、必要により現地調査を実施するものとする。

3 第1項の規定は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

(工事整備対象設備等着工届出書の処理)

第13条 消防長は、法第17条の14の規定による着工届を受理したときは、これを審査し、法第17条の技術上の基準に適合していると認めた場合は、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。

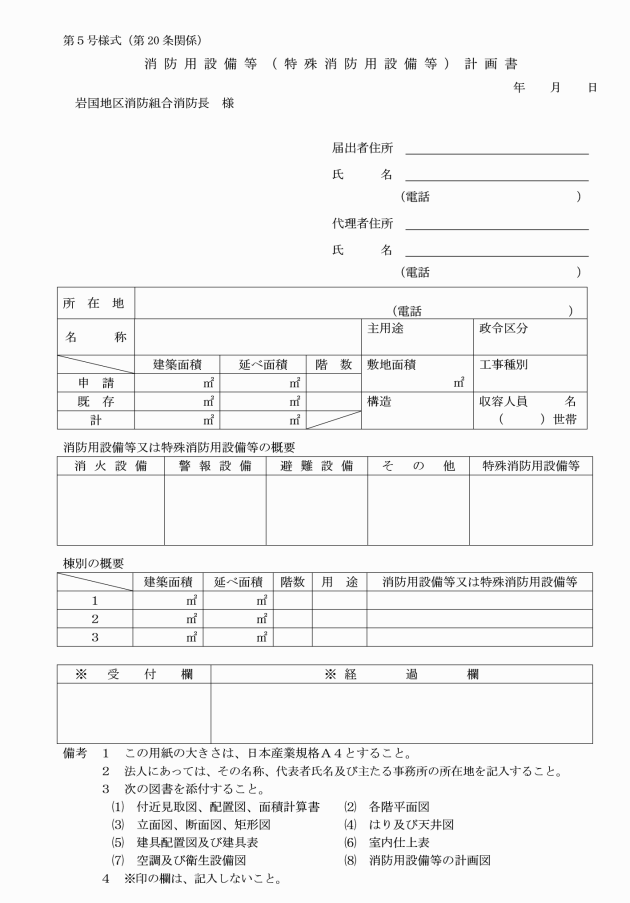

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書の処理)

第14条 消防長は、法第17条の3の2の規定による設置届出を受理したときは、これを審査し、法第17条の技術上の基準に適合していると認めた場合は、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。ただし、着工届と重複する図書については、省略することができる。

2 消防長は、前項の設置届を受けたときは遅滞なく検査を行い、検査結果報告書を作成し法第17条の技術上の基準に適合していると認めたときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(省令別記様式第1号の2の3の2)を交付するものとする。

3 消防長は、前項の検査の結果不備事項が認められたときは、是正を指導し再検査を行うものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第15条 令第35条第1項第3号の規定により消防機関の検査を受けなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要する防火対象物の指定)

第16条 令第36条第2項第2号の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第17条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告の事務処理は、第7条の規定を準用する。

2 前項の報告により不備事項が認められたときは、届出者に通知し、是正の指導を行うものとする。

(防火管理に係る消防計画の届出)

第18条 省令第3条第1項の規定による消防計画作成(変更)届出の事務処理は、第7条の規定を準用する。

(防災管理に係る消防計画の届出)

第18条の2 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画作成(変更)届出の事務処理は、第7条の規定を準用する。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第18条の3 省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画作成(変更)届出の事務処理は、第7条の規定を準用する。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第18条の4 省令第51条の11の2の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画作成(変更)届出の事務処理は、第7条の規定を準用する。

(自衛消防組織の届出)

第18条の5 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置(変更)届出の事務処理は、第7条の規定を準用する。

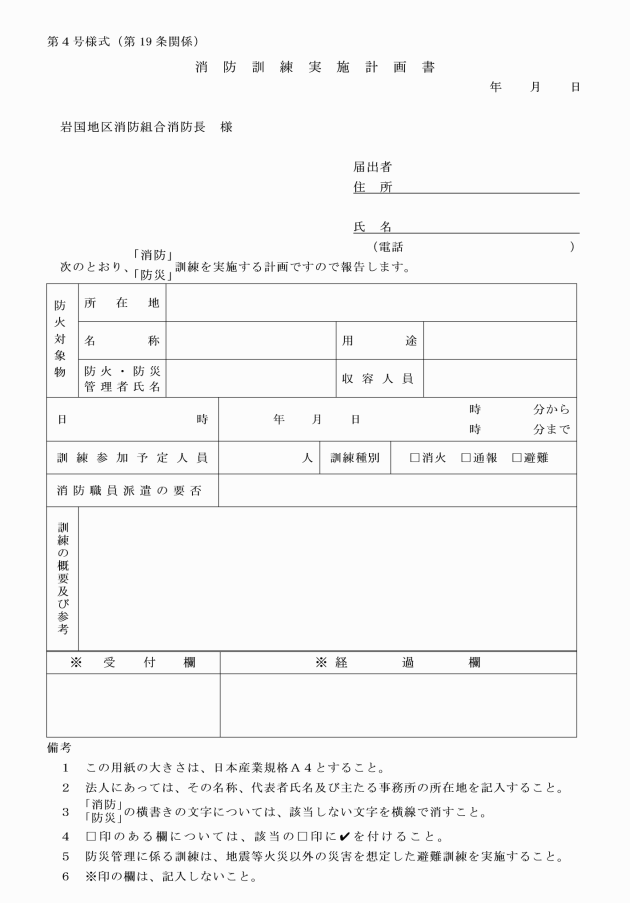

(消防訓練の実施)

第19条 省令第3条第1項第1号及び省令第51条の8第1項第1号の規定による消防訓練は、事前に消防訓練実施計画書(第4号様式)を消防長に提出させ、行わせるものとする。

2 前項の消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書には、令、省令等に定める技術上の基準に関する資料を添付させるものとする。

3 消防長は、前項の計画書を受理したときは、これを審査し、建築許可等の同意後、副本に受付印を押印し、返付するものとする。

3 第1項の届出の受理範囲は、次のとおりとする。ただし、消防長が支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 新築、増築、改築又は移転して使用するとき。

(2) 大規模な修繕又は模様替えをして使用するとき。

(3) 用途を変更して使用するとき。

(4) その他必要と判断したとき。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第23条 消防長又は署長は、規則第7条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受理したときは、必要により現地調査を実施し、火災予防上又は消火活動上の指導を行うものとする。

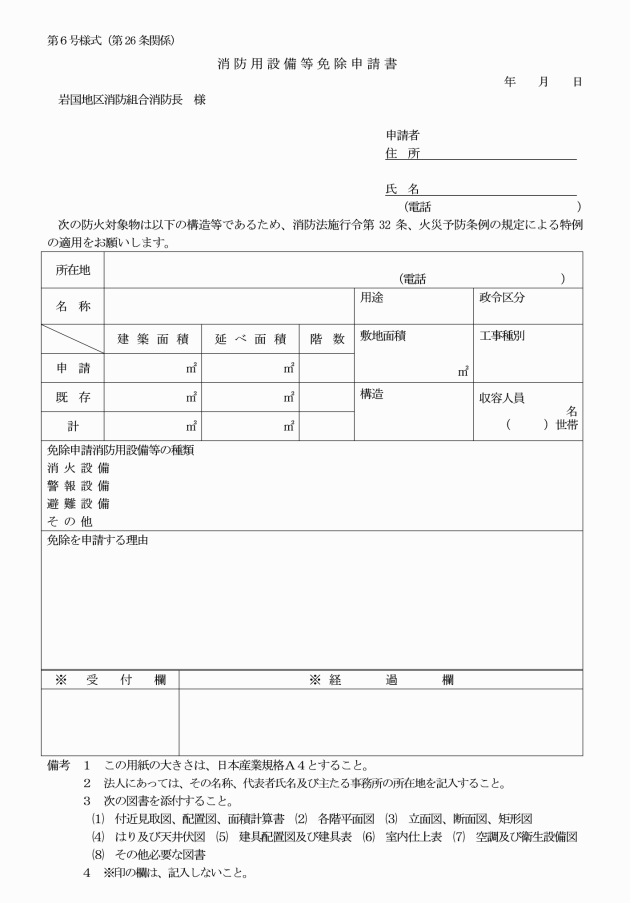

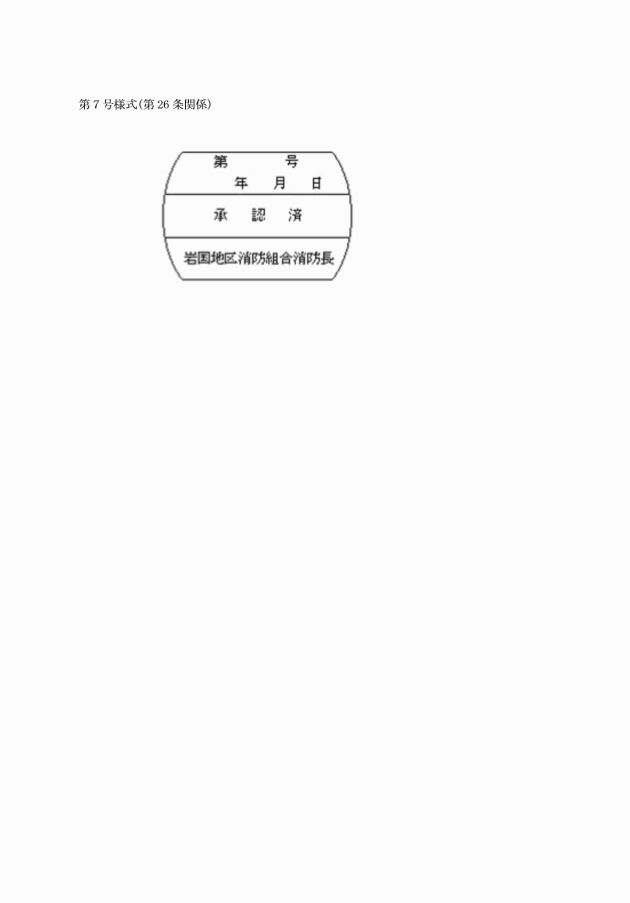

(基準の特例適用の申請)

第26条 消防長は、令第32条の規定による基準の特例適用の願出があったときは、願出者に消防用設備等免除申請書(第6号様式)を提出させるものとする。

(電子申請による申請及び届出)

第27条 電子申請サービスを使用する方法により、この規程に定める申請及び届出を受理した場合の事務処理要領は、別に定める。

(委任)

第28条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月22日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。