○岩国地区消防組合警防規程

平成28年4月1日

消防本部訓令第6号

岩国地区消防組合警防規程(平成20年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 警防体制

第1節 災害応急対策職員配備計画(第6条)

第2節 現場指揮本部の設置(第7条・第8条)

第3節 出動(第9条―第11条)

第4節 火災警戒区域等の設定(第12条―第14条)

第5節 警防活動の原則(第15条―第22条)

第6節 その他の災害活動及び警戒(第23条・第24条)

第7節 情報の発表(第25条)

第8節 警防活動及び報告(第26条―第28条)

第3章 警防業務

第1節 警防調査等(第29条―第31条)

第2節 火災警報等(第32条―第34条)

第3節 消防活動阻害物質等の調査(第35条―第38条)

第4節 訓練(第39条―第42条)

第5節 消防応援活動(第43条―第45条)

第6節 非常招集(第46条―第50条)

第7節 雑則(第51条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、風水害、震災その他の災害(以下「火災等の災害」という。)による被害を軽減し、及び人命の救急救助を行うための警防活動及び警防業務(以下「警防業務等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 風水害 洪水、暴風雨、豪雨等により被害が発生し、又は発生のおそれがあるときで、特別な警防態勢をもって対処する必要のある災害をいう。

(3) 震災 地震により発生する火災等の事象で、特別な警防態勢をもって対処する必要のある災害をいう。

(4) NBC災害 放射性物質、病原体、毒劇物、有毒ガスなど、人体に有害な影響を与えるおそれのある物質や細菌類を原因とする災害全般をいう。

(5) 警防活動 火災等の災害の警戒、鎮圧、防除及び人命救助のために行う消防機関の活動をいう。

(6) 警防業務 警防調査、警防訓練その他の警防活動を円滑に行うために必要な業務をいう。

(7) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する救助活動をいう。

(8) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(9) 指揮隊 指揮隊車に乗り組む隊員をもって編成し、災害現場における指揮及び情報収集を行う部隊をいう。

(10) 消防隊 消防自動車に乗り組む隊員をもって編成し、警防活動全般を行う部隊をいう。

(11) 救助隊 救助工作車又はその他の消防自動車に乗り組む隊員をもって編成し、救助活動を主たる任務とするとともに、必要に応じ、警防活動を行う部隊をいう。

(12) 救急隊 救急自動車に乗り組む隊員をもって編成し、救急業務を行う部隊をいう。

(13) 消防隊等 指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊の総称をいう。

(14) 指揮本部長 災害現場において、消防隊等を統括指揮する指揮者をいい、その職に充てる者については、岩国地区消防組合現場指揮本部設置要綱(平成28年4月制定)に定める。

(15) 鎮圧 火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと指揮本部長が認めた状態をいう。

(16) 鎮火 指揮本部長が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。

(隊の編成)

第3条 岩国地区消防組合消防署の組織に関する規程(平成27年消防本部訓令第1号)第4条に規定する隊の迅速的かつ効率的な部隊運用を図るため、消防隊等を置き、中隊、小隊及び分隊をもって組織する。

(警防責務)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

2 署長は、警防活動体制の確立を図るとともに、中隊長を指揮監督し、警防施策の万全を期さなければならない。

3 中隊長は、署長が行う警防業務等を効率的に運用する体制を確保しなければならない。

4 小隊長及び分隊長は、隊員の任務に応じて警防業務等に関する知識及び技能の向上並びに体力練成に努めるとともに、教育訓練に努めなければならない。

5 隊員は、担当する警防業務等を掌理し、火災等の災害に対応できる警防活動能力を保持するため、常に知識及び技術の向上並びに体力の練成に努めなければならない。

(安全管理)

第5条 安全管理に関し必要な事項は、岩国地区消防組合安全管理規程(平成28年消防本部訓令第8号)及び警防活動時等における安全管理マニュアル(昭和59年消防消第132号通知)に定めるところによる。

第2章 警防体制

第1節 災害応急対策職員配備計画

(職員配備体制)

第6条 消防長は、大規模な火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に指揮体制の強化及び効率的な警防活動の推進を図る必要があるときは、消防本部に消防対策部体制をとるものとする。

2 前項以外の体制については、災害応急対策職員配備計画(平成21年制定)によるものとする。

第2節 現場指揮本部の設置

(現場指揮本部体制)

第7条 現場指揮本部の設置については、岩国地区消防組合現場指揮本部設置要綱(平成28年4月制定)により設置するものとする。

(指揮隊の編成)

第8条 消防署に指揮隊を置き、部隊を総括指揮する。

2 指揮隊の運用については、別に定める。

第3節 出動

(出動計画、区分及び出動指令)

第9条 出動計画の区分及び出動指令は、岩国地区消防組合災害出動基準計画(平成28年3月制定)によるものとする。

(出動の種別等)

第10条 消防隊等の災害出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動

(2) 救助出動

(3) 救急出動(PA連携出動を含む)

(4) 警戒調査出動

(5) 消防相互応援協定による応援出動

(6) 前各号に掲げるもの以外の出動

2 通信管制員及び指揮本部長は災害等の種別及び規模により消防隊等の効率的運用を図るために、山口県消防防災ヘリコプター及びドクターヘリの応援要請を行うことができる。この場合において、応援要請については、きらら「運航の手引き」及びドクターヘリ運航要領によるものとする。

(部隊の増強)

第11条 指揮本部長は、警防活動を効果的に行うため、消防隊等の部隊又は消防隊等以外の部隊を増強することができる。

第4節 火災警戒区域等の設定

(火災警戒区域の設定等)

第12条 指揮本部長は、火災現場において法第23条の2の規定による火災警戒区域の設定、法第29条の規定による消防対象物の使用等を行うとき、又は法第30条第1項の規定による水利の使用等を行うときは、災害状況を的確に判断して処置するものとする。

2 中隊長、小隊長又は分隊長は、緊急に必要があるとして前項の処置を行ったときは、その状況を通信指令室に報告しなければならない。

3 火災以外の災害により法第23条の2又は法第29条の規定に準じた取扱いを行うときは、前2項の規定を準用するものとする。

(火災警戒区域の設定要領)

第13条 火災警戒区域の設定は、次の要領で行うものとする。

(1) 火災警戒区域の境界は、警戒テープ、ロープ等で明示する。

(2) 火災警戒区域設定の理由、範囲、出火防止処置等を住民に周知する。

(3) 火災警戒区域内に警戒員を配置する。

2 火災警戒区域を設定したときは、設定者、時刻、理由、範囲等を通信指令室に報告するものとし、解除したときもまた同様とする。

(消防警戒区域の設定等)

第14条 法第28条の規定による消防警戒区域を設定するときは、前条の規定を準用するものとする。

第5節 警防活動の原則

(警防活動の原則)

第15条 警防活動は、次の事項を原則とする。

(1) 人命の救助を最優先とすること。

(2) 指揮本部長の統括指揮のもとに統制ある活動を行うこと。

(3) 消防隊等相互の連携を密にして消防機械器具を効果的に活用し、被害の軽減を図ること。

(4) 消防対象物の使用制限及び局部破壊は、必要最小限にとどめること。

(5) 二次災害又は被害拡大の防止に努めること。

(出動時の装備)

第16条 火災等の災害に出動する場合においては、防火衣等必要な装備を着装し、出動するものとする。ただし、消防自動車等を運転する者はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、中隊長、小隊長又は分隊長が防火衣等の装備を着装する必要がないと認めるときは、着装しないことができる。

(不測の事態に対する応急処置)

第17条 小隊長、分隊長及び隊員は、警防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急に処置を行う必要があるときは、自己の判断により応急処置を執り、直ちに指揮本部長に報告しなければならない。

(再燃の防止)

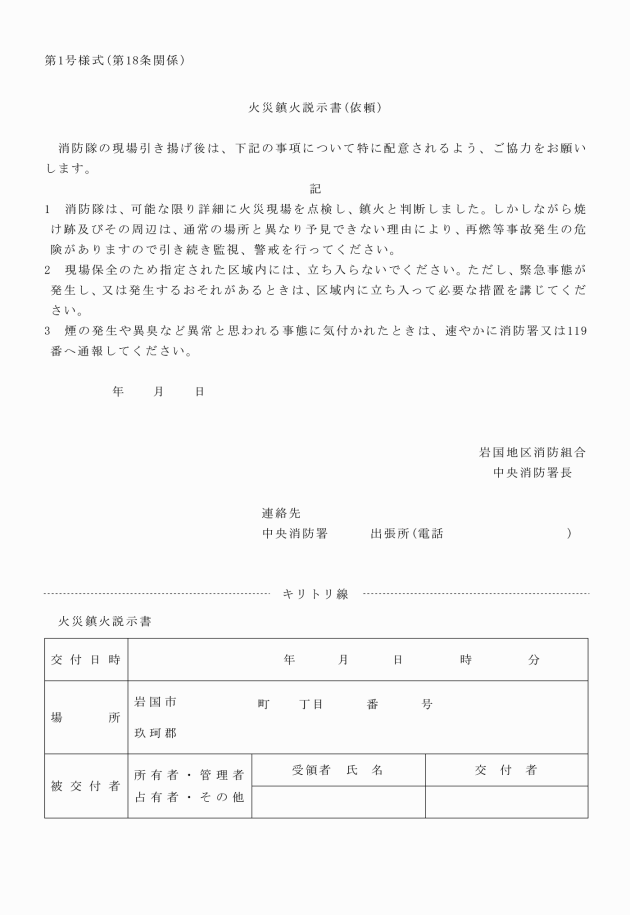

第18条 指揮本部長は、残火その他の処理を適切に行い、消防警戒区域等を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

2 指揮本部長は、再燃防止のため必要があると認めたときは、当該対象物の関係者等に対し、火災鎮火説示書(第1号様式)を交付することができる。

(救助業務の活動基準)

第19条 救助業務の活動基準は、岩国地区消防組合救助業務に関する規程(平成28年消防本部訓令第7号。以下「救助業務に関する規程」という。)に定めるところによる。

(救急業務の活動基準)

第20条 救急業務の活動基準は、岩国地区消防組合救急業務規程(平成28年消防本部訓令第4号。以下「救急業務規程」という。)に定めるところによる。

(震災時の活動基準)

第21条 震災時における活動については、事前対策を含め、別に定める。

(特殊災害の活動基準)

第22条 NBC災害又はこれらの疑いのある特殊災害の活動基準は、岩国地区消防組合NBC災害時におけるマニュアル(平成22年制定)に定めるところによる。

第6節 その他の災害活動及び警戒

(警戒出動等)

第23条 指揮本部長は、ガス漏れ、危険物流出及び自動火災報知設備の鳴動等の警戒出動をした場合、現場の状況により所要の応急措置を行い、署長に報告しなければならない。

(危険物施設等から流出漏えい時の応急措置等)

第24条 予防課長は、危険物製造所等に火災等が発生し、法第16条の3第1項の規定による応急措置が必要と認める場合、その内容を所有者、管理者又は占有者に通告するものとする。

2 予防課長は、火災等が発生した危険物製造所等(無許可施設等含む。)の現場において法第5条、法第5条の3、法第16条の3第3項、第4項及び法第16条の6並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第25条第1項の規定による応急措置を講じさせる必要がある場合、その内容を消防長に報告するものとする。

第7節 情報の発表

(情報の発表)

第25条 災害等に関する情報及びその対策等を発表するときは、あらかじめ特命を受けた者が岩国地区消防組合災害等に係る情報等の照会・問い合わせ対応マニュアル(平成30年制定)に基づき、消防長の承認を得て行うものとする。

第8節 警防活動及び報告

(出動報告)

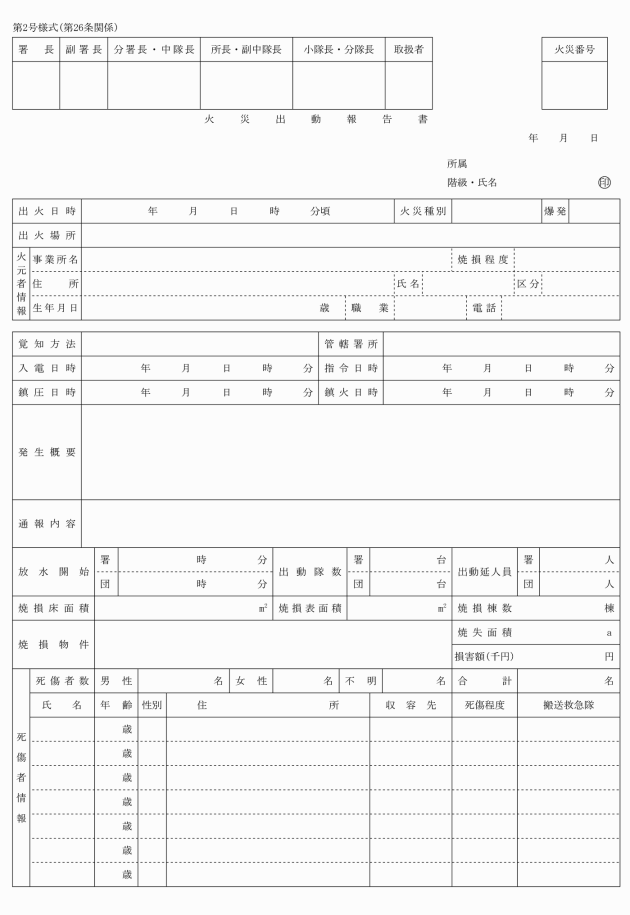

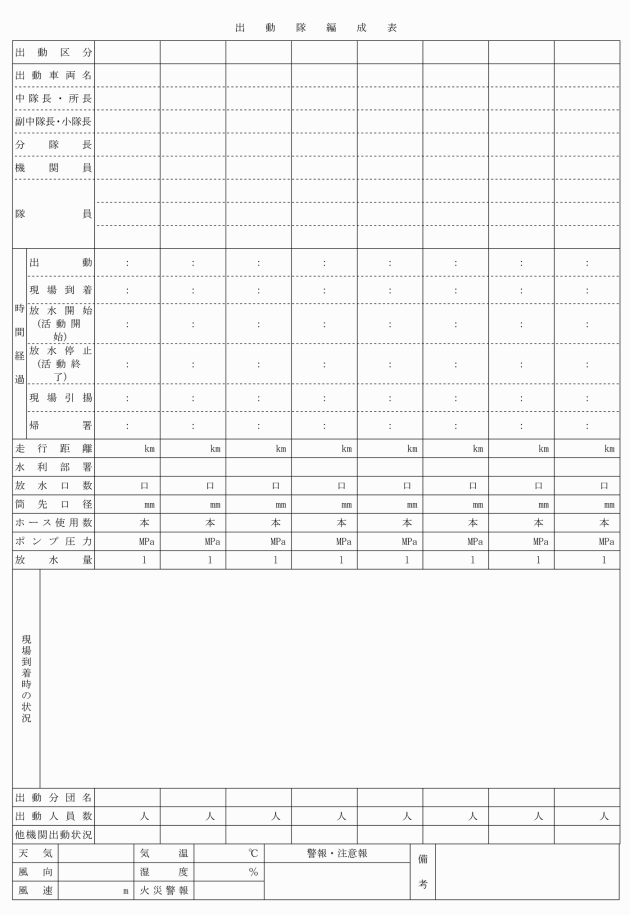

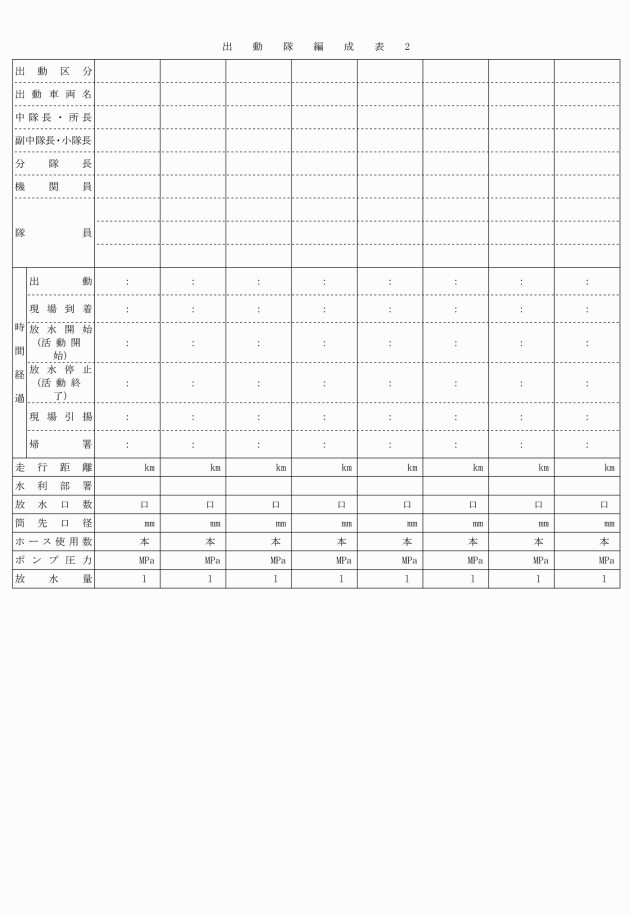

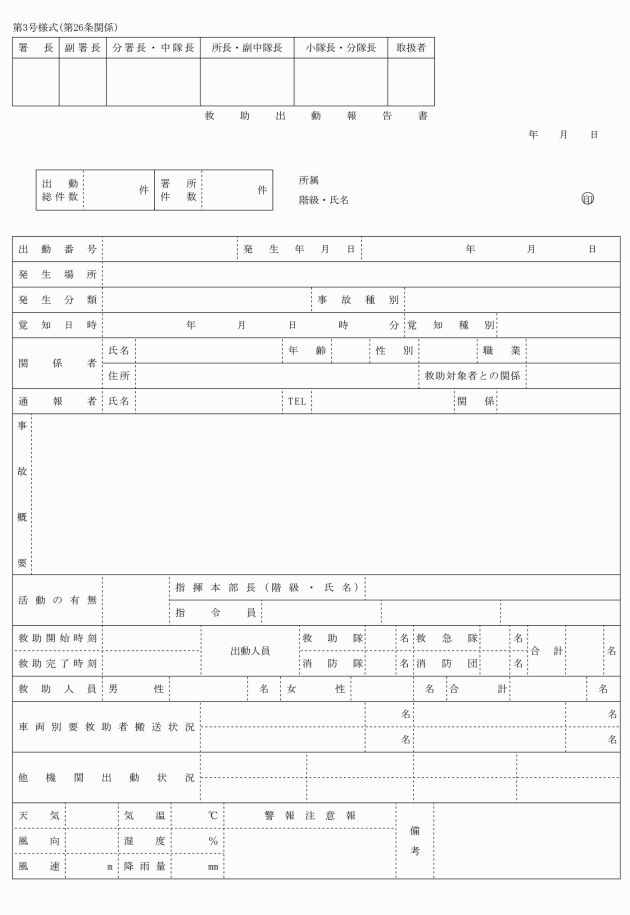

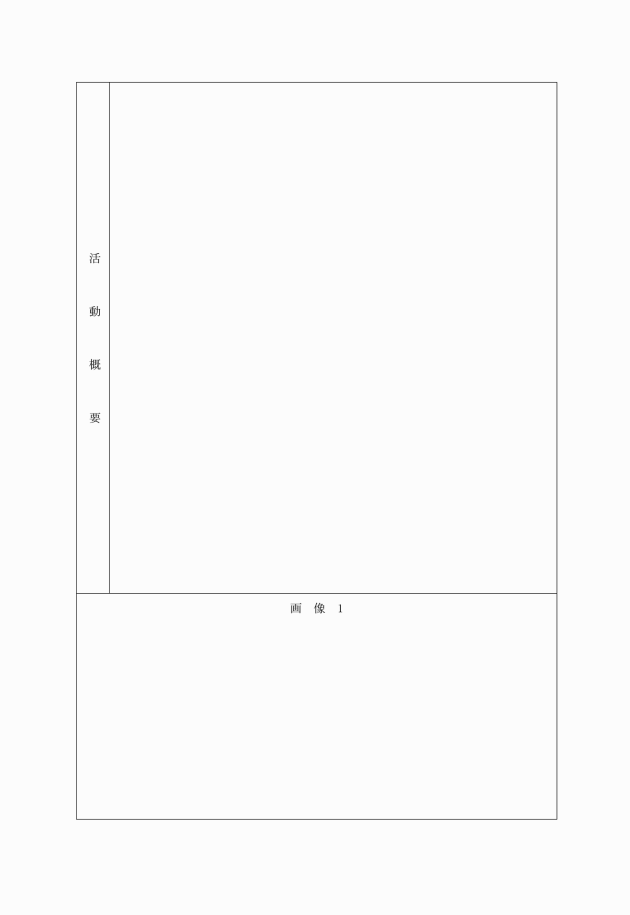

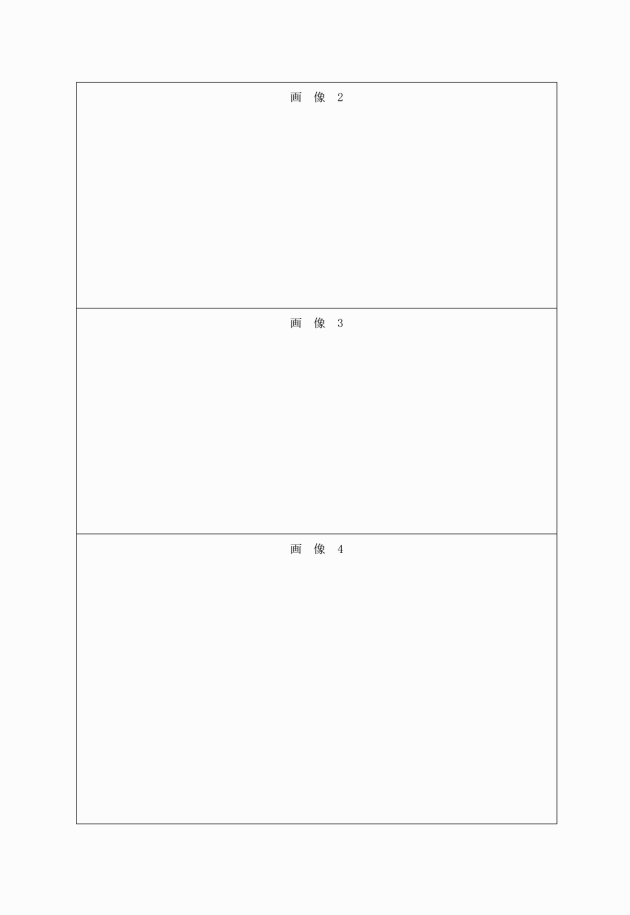

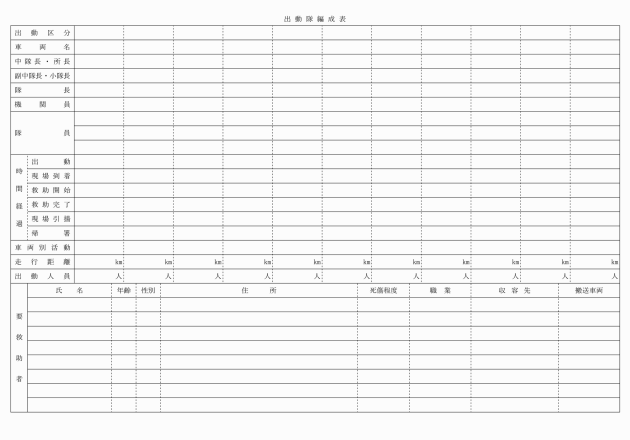

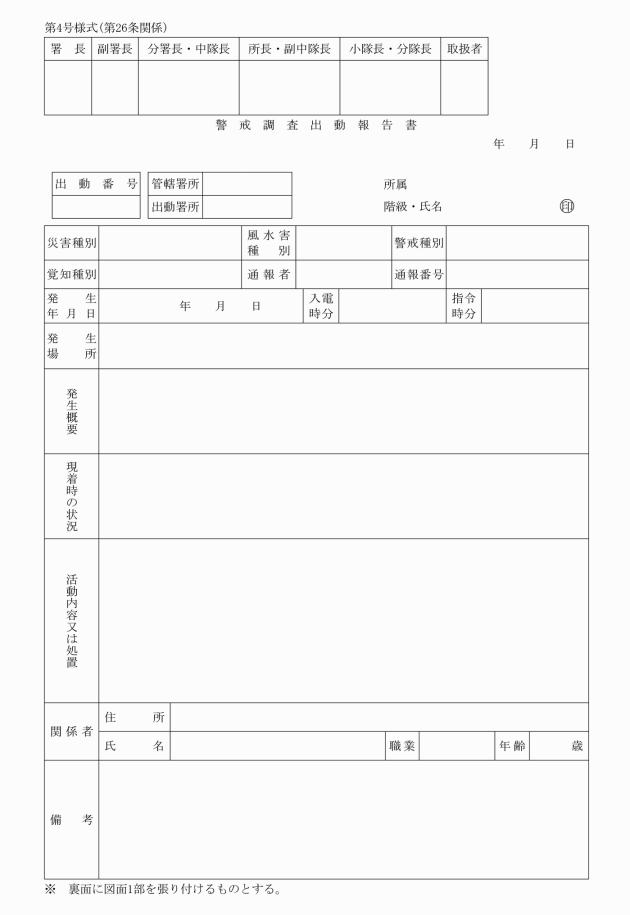

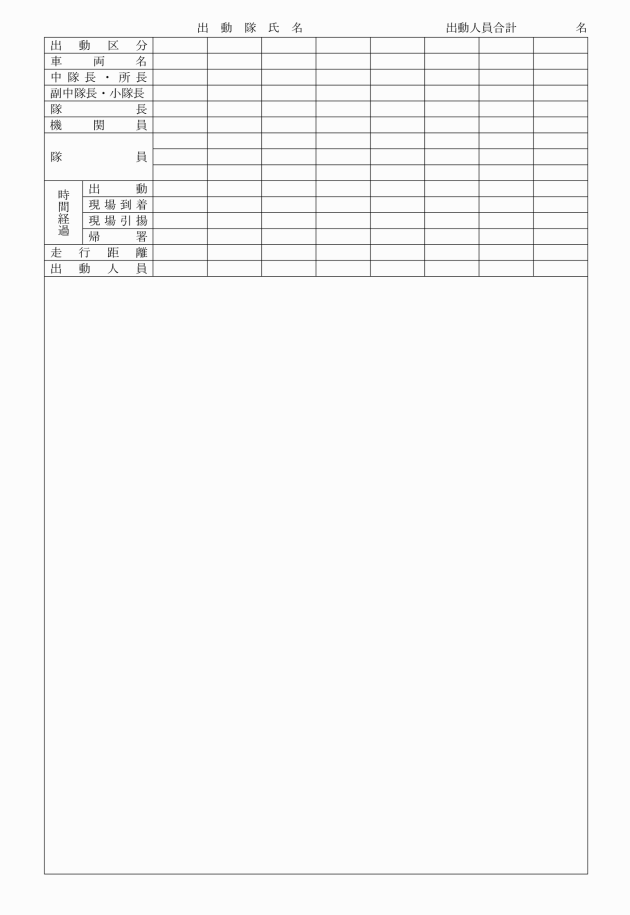

第26条 中隊長、小隊長又は分隊長は、火災等の災害に消防隊等が出動したときは、次に掲げる報告書に必要事項を記載し、署長に報告するものとする。

(1) 火災出動報告書(第2号様式)

(2) 救助出動報告書(救助業務に関する規程に定める。)(第3号様式)

(3) 救急出動報告書(救急業務規程第28条に定める。)

(4) 警戒調査出動報告書(第4号様式)

(火災・災害即報)

第27条 「火災・災害等即報要領」(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に定める火災・災害等については、所定の様式により主管課(予防課・警防課・通信指令課)が取りまとめ関係機関に報告するものとする。

(火災調査報告)

第28条 署長は、火災の原因及び損害の調査終了後、岩国地区消防組合火災調査規程(平成29年消防本部訓令第1号)により火災調査報告書を作成し、消防長に報告するものとする。

第3章 警防業務

第1節 警防調査等

(警防調査の実施)

第29条 消防職員は、管内の消防事象を的確に把握し、消防活動を適切に行うため、警防調査を実施するものとする。

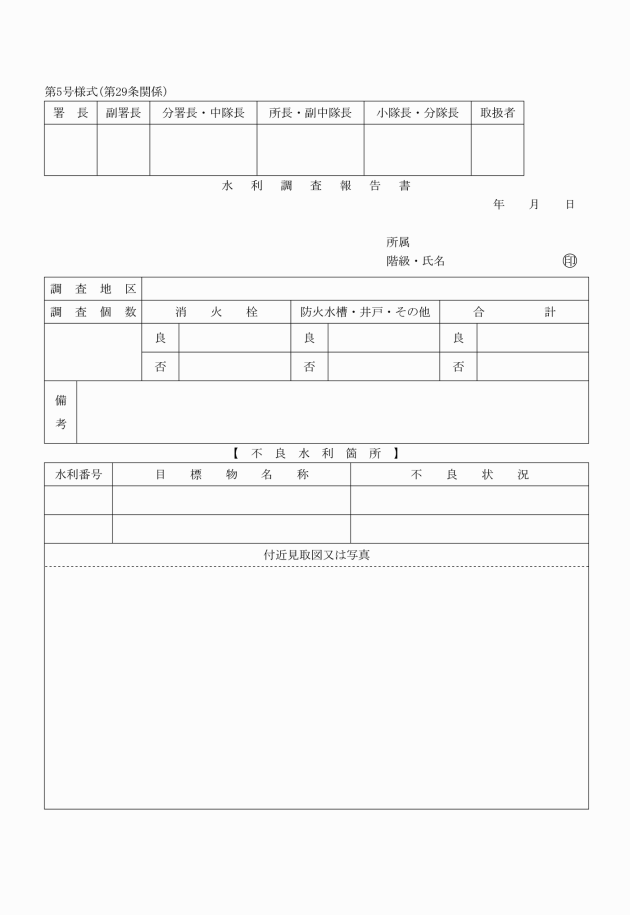

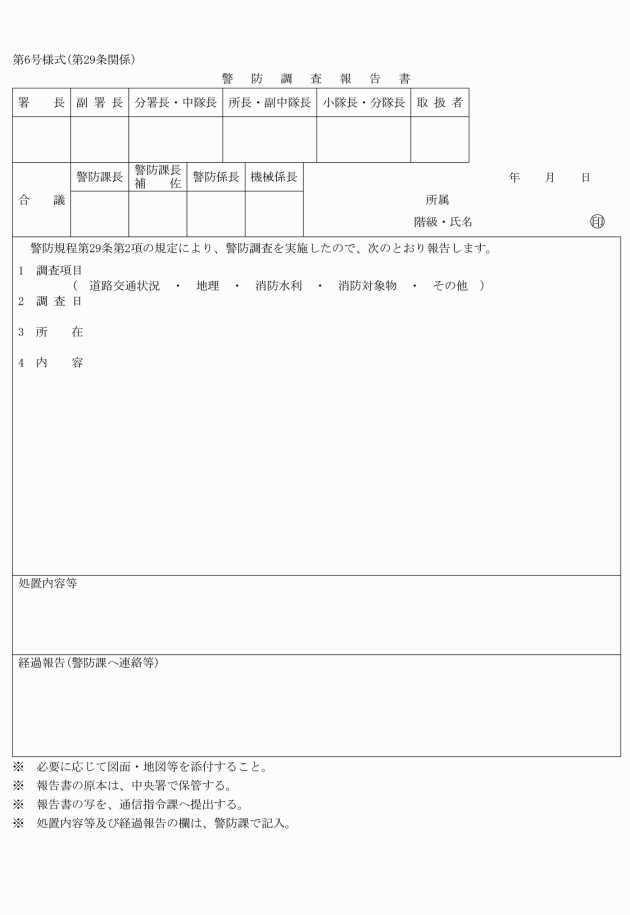

2 前項の調査は、道路交通状況、地理、消防水利、消防対象物その他の事象について行うものとし、次に掲げる報告書に必要事項を記載し、署長に報告するものとする。

(1) 水利調査報告書(第5号様式)

(2) 警防調査報告書(第6号様式)

(警防計画の対象等)

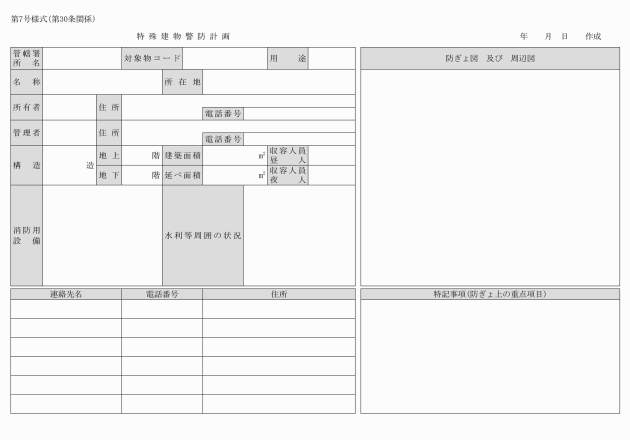

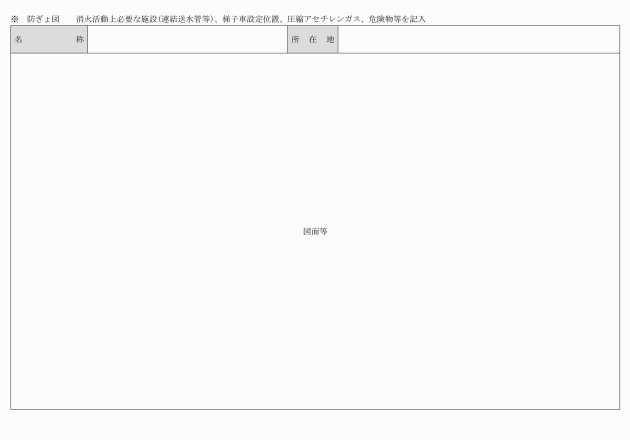

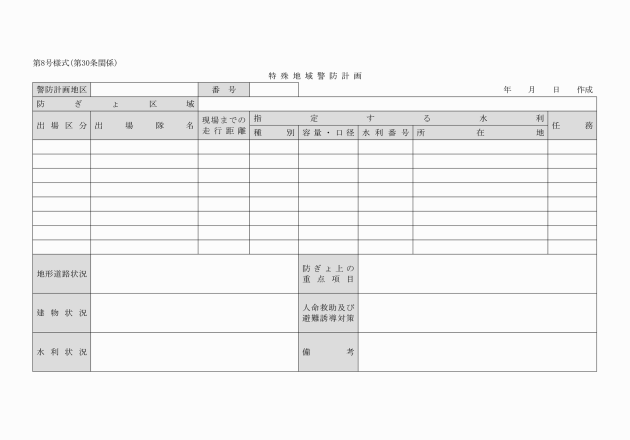

第30条 中隊長、小隊長又は分隊長は、管轄区域内の消防活動を効率的に実施するため、警防計画を策定するものとし、次に掲げる報告書に必要事項を記載し、必要に応じ署長に報告するものとする。

(1) 特殊建物警防計画(第7号様式)

(2) 特殊地域警防計画(第8号様式)

2 警防計画のうち、特殊建物警防計画及び特殊地域警防計画は、次に掲げるものを対象とし、それぞれの警防計画を策定するものとする。

(1) 特殊建物警防計画

ア 3階以上の木造建築物で、延べ面積が600平方メートル以上

イ 耐火建築物で、延べ面積が1,200平方メートル以上

ウ 準耐火建築物で、延べ面積が900平方メートル以上

エ 危険物貯蔵所等のうち、著しく消火困難な製造所等

オ 国宝又は重要文化財に指定された建築物

カ その他必要と認められるもの

(2) 特殊地域警防計画

ア 木造建築物等の市街地及び密集地域で火災が発生した場合、延焼拡大危険及び人命危険が著しいと予想される地域

イ 道路が狭あいで、車両の進入が困難な地域

ウ 消防水利の不十分な地域

エ その他必要と認められるもの

(気象情報の報告)

第31条 通信指令課長は、気象情報の収集及び気象観測を実施し、必要事項を適時、関係する課署長に報告するものとする。

第2節 火災警報等

(火災に関する警報の発令中の制限)

第32条 消防長又は署長は、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令されたときは、次の措置を講ずるものとする。

(2) 出動体制の確保

(3) 火災警報発令の広報

(火災警報の解除の措置)

第33条 通信指令課長は、火災警報が解除されたときは、各所属長及び各署所に報告するものとする。

(異常気象時の措置)

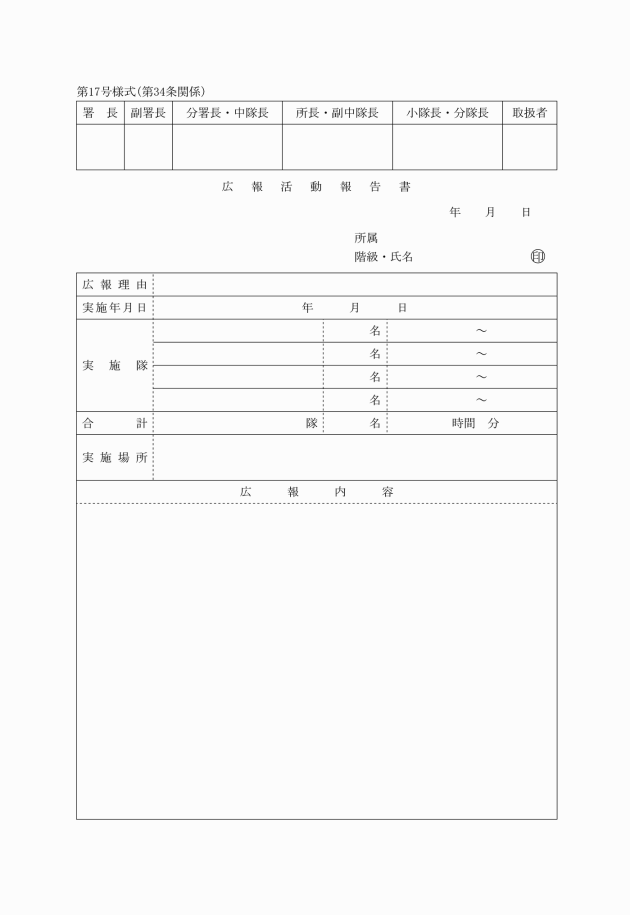

第34条 消防長又は署長は、火災警報に至らない異常気象時(強風、火災気象通報等をいう。)で、警防活動上支障があると認めるときは、次の措置を講ずるものとする。

(1) 消防隊等の出向制限(警戒及び広報に従事する場合を除く。)及び出動体制の強化

(2) 通行止め箇所、地理及び水利の再確認

(3) 消防車両への必要な装備及び資機材の増強

(4) 異常気象時の広報活動

(5) その他必要と認める事項

第3節 消防活動阻害物質等の調査

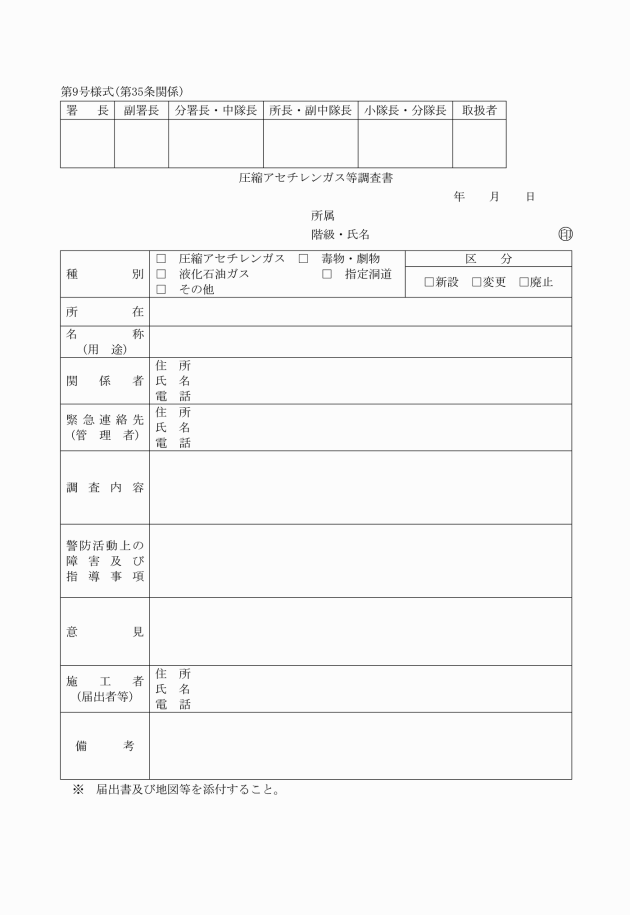

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い)

第35条 中隊長、小隊長又は分隊長は、法第9条の3第1項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱いの届出を受理したときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(アルキルアルミニウム等の移送に関する措置)

第36条 署長は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第30条の2第5号の規定によるアルキルアルミニウム等の移送の経路等に関する書面を受理したときは、必要な警防体制を執るものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出の処理)

第37条 署長は、火災予防条例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号に定める届出を受理したときは、通信指令課長に通知しなければならない。

(指定洞道等の届出の処理)

第38条 予防課長は、火災予防条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出があったときは、現地調査を行い、圧縮アセチレンガス等調査書を作成し、署長に報告するものとする。

第4節 訓練

(訓練区分)

第39条 訓練は、次の種別により行うものとする。

(1) 操法訓練 火災等に対処するための消防操法、水防工法等とし、機械器具及び資機材の取扱い並びに所定の操作要領を身に付けさせるとともに、隊員の共同動作の円滑を図るために行うものとする。

(2) 出動訓練 出動の迅速確実を期するとともに、資機材及び着装等の点検を行うものとし、隊員に予告又は不時により行うものとする。

(3) 操縦訓練 消防自動車等の運転及び操作の向上を図るために行うものとする。

(4) 放水訓練 消火、吸水及び放水操作の円滑を図るために行うものとする。

(5) 救助訓練 人命救助の迅速確実を期するため、建物及び物件等の利用並びに救助器具取扱いの習熟を図るために行うものとする。

(6) 救急訓練 救急活動を行う上で必要な応急処置及び資器材の取扱い等の習熟を図るために行うものとする。

(7) 通信訓練 通信の迅速確実な伝達を期するため、有線、無線通信の運用及び用語等の習熟を図るため行うものとする。

(8) 消防活動訓練 建物及び物件並びに機械器具を使用し、消防活動技術の習熟を図るために行うものとする。

(9) 図上訓練 各種資料の提示に基づき、各隊の指揮者及び隊員の判断能力の向上並びに事前に活動時の意志の統一を図るため行うものとする。

(10) 総合訓練 署所が合同で実施する訓練又は消防長が別に定める訓練をいう。

(11) 通常訓練 総合訓練以外の訓練をいう。

(計画及び実施)

第40条 署長又は中隊長は、総合訓練及び通常訓練で特に重要なものについては、岩国地区消防組合訓練時安全管理要綱(以下「訓練時安全管理要綱」という。)に定める訓練計画書を事前に作成し、消防長に報告するものとする。

2 署長は、各署所の消防技術の均整のとれた進展を目指すため、消防活動訓練を実施させることができる。

(報告)

第41条 総合訓練及び通常訓練終了後は、訓練時安全管理要綱に定める訓練実施報告書を作成し、署長に報告するものとする。

(訓練旗)

第42条 総合訓練に出動する消防自動車等は、訓練旗等を使用しなければならない。

第5節 消防応援活動

(緊急消防援助隊)

第43条 緊急消防援助隊の登録は、組織法及び緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)並びに緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号総務大臣通知)に定めるところによる。

2 緊急消防援助隊の出動及び活動は、緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成16年消防震第19号消防庁長官通知)に定めるところによる。この場合において、出動隊員の編成は、消防長が行うものとする。

(応援協定等の優越)

第44条 応援協定又は関係機関等との消防に関する協定に本規程が抵触する場合は、これらの協定に基づく規定を優先する。

(応援協定等に基づく出動及び受援)

第45条 応援協定等に基づく消防隊の出動及び受援について必要な事項は、別に定める。

第6節 非常招集

(非常招集の発令及び解除)

第46条 消防長は、災害が発生し、又は発生が予想され緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、職員の非常招集(以下「招集」という。)を発令するものとする。

2 職員は、前項の規定によるもののほか、別に定める災害応急対策職員配備計画により参集するものとする。

3 警防課長は、あらかじめ大規模災害時参集表(以下「参集表」という。)を作成し、職員に周知しなければならない。

(応招及び参集)

第47条 職員は、勤務時間以外において火災等を覚知したときは、必要により現場に参集するものとする。

2 職員(非番者・週休者・日勤者)は、災害が発生し、災害現場に到着した場合(招集を受けた非当務職員が到着した場合も含む。)は、指揮本部長に報告し指示を仰がなければならない。また、署所に到着した職員は、最寄りの長に報告しなければならない。

(参集表の保管及び整理等)

第48条 警防課長は、全職員の参集表を保管し、通信指令課長に送付しなければならない。

2 警防課長及び署長は、前項の参集表を整理し、常に招集体制を整えておかなければならない。

(参集表報告)

第49条 警防課長及び署長は、前条の規定により作成した所属職員に係る参集表を消防長に報告しなければならない。

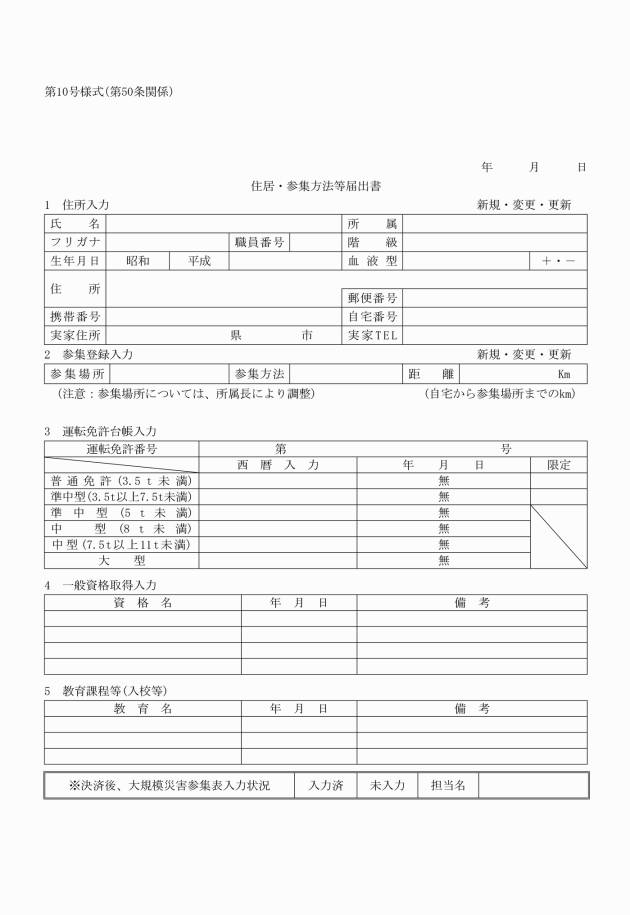

(住居・参集方法等届出書)

第50条 職員は、住居又は参集方法に変更が生じた場合は、所属長に住居・参集方法等届出書(第10号様式)を提出しなければならない。

第7節 雑則

(1) 石油コンビナート等災害防止法第29条第1項の規定に基づき山口県石油コンビナート等現地防災本部が設置されたときの組織等は、岩国・大竹地区石油コンビナート等防災計画(昭和51年制定)の定めるところによる。

(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項の規定に基づき、岩国市国民保護対策本部が設置されたときの組織等は、岩国市国民保護計画(平成19年3月制定)の定めるところによる。

(開発事業に伴う措置)

第52条 警防課長は、開発事業者から開発行為に伴う消防施設の協議があったときは、消防用水利施設の設置指導基準(平成22年4月制定)の規定により消防施設の確保に努めるものとする。

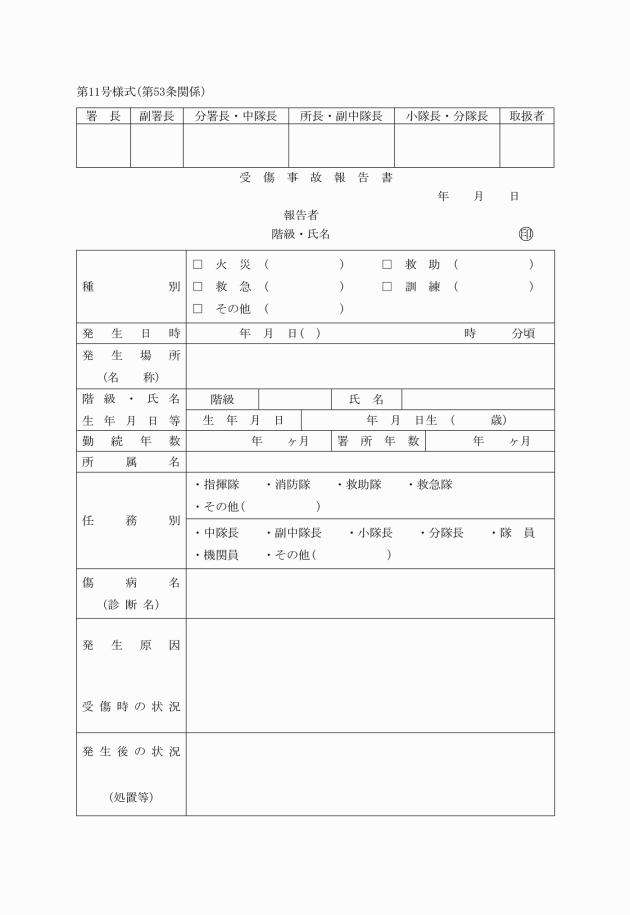

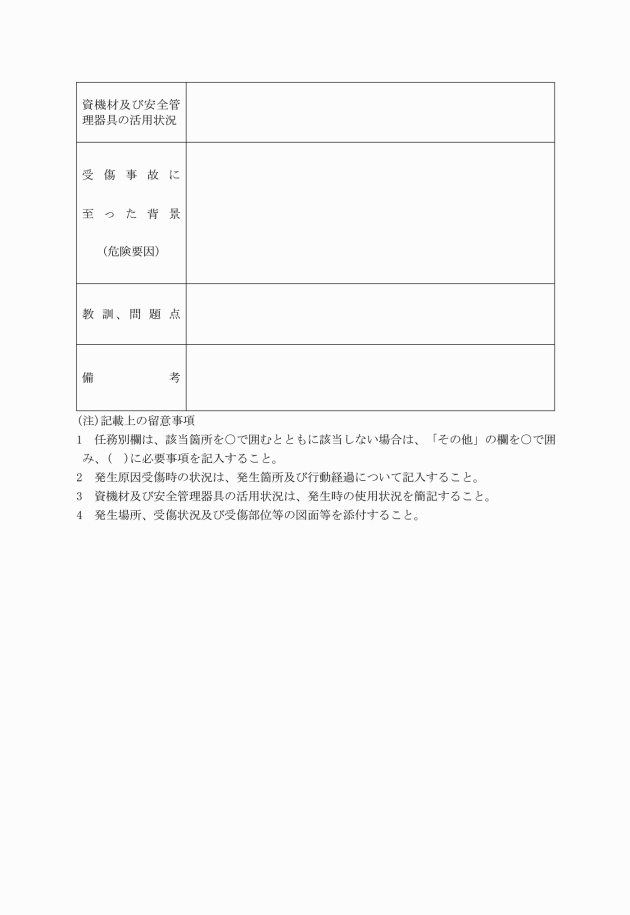

(受傷事故報告)

第53条 中隊長、小隊長又は分隊長は、警防業務等において職員の受傷事故が発生したときは、事故内容を調査して受傷事故報告書(第11号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。

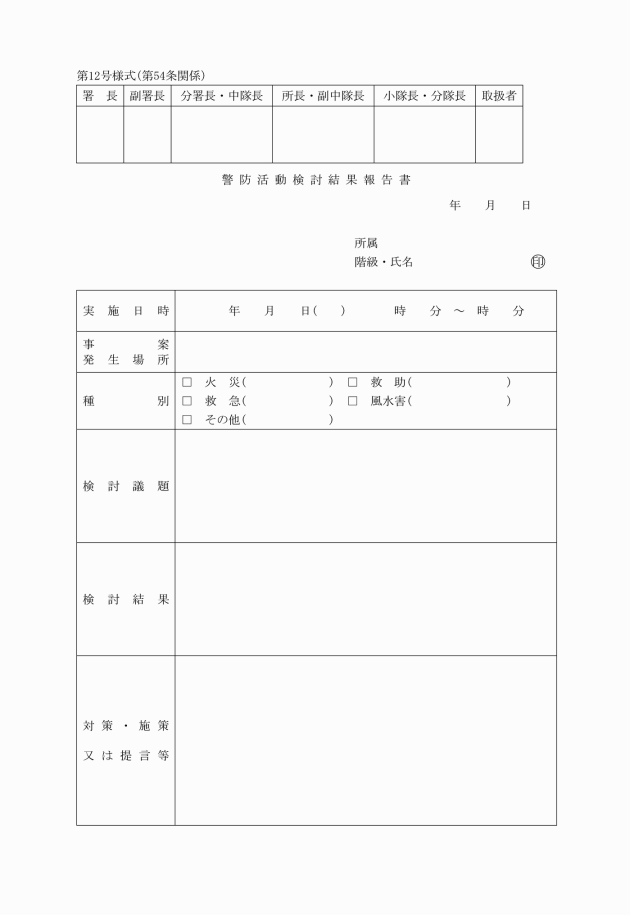

(警防活動検討会)

第54条 署長は、通常の出動体制では対応できない大規模な火災又は災害若しくは消防活動上特異な災害に出動したときは、警防活動を行った職員及びその他必要と認める職員により警防活動検討会を開催し、警防活動体制の充実を図るものとする。

(警防業務の報告)

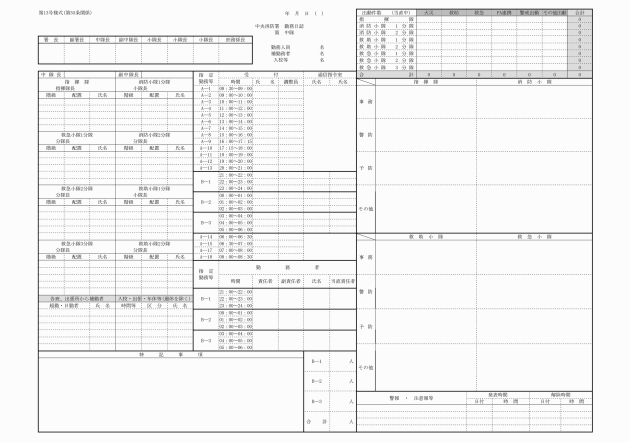

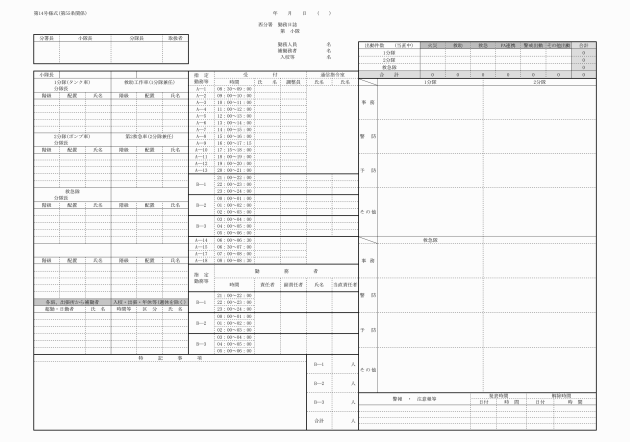

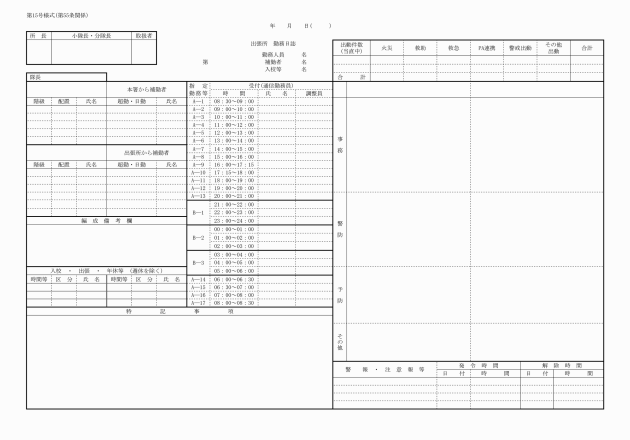

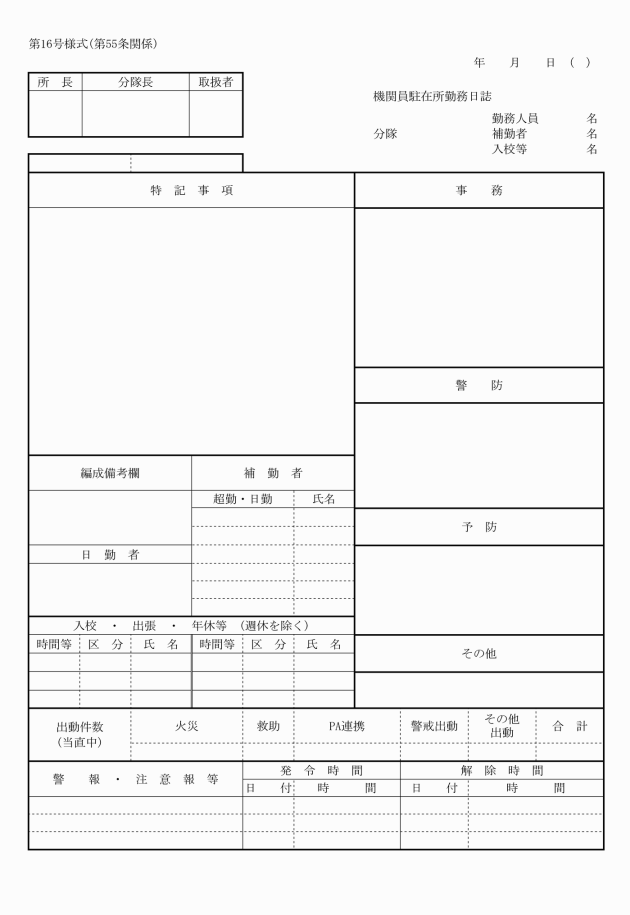

第55条 中隊長、小隊長又は分隊長は、当直勤務が終了する前に、次に掲げる書類を作成し、署長、分署長又は出張所長に報告するものとする。

(1) 中央消防署勤務日誌(第13号様式)

(2) 西分署勤務日誌(第14号様式)

(3) 出張所勤務日誌(第15号様式)

(4) 機関員駐在所勤務日誌(第16号様式)

附則

この規程は、岩国地区消防組合消防本部及び消防署設置条例(昭和48年条例第4号)の公布の日から施行する。

附則(平成30年3月23日消防本部訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月1日消防本部訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月15日から施行する。

附則(令和6年9月10日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和6年9月10日から施行する。